はじめに

サツマイモが出回るこの季節にはやっぱり芋ようかんが食べたい!ということで、「芋ようかんをおうちで作る」の回でございます。

タイトルにも掲げた「道具が揃っていなくても、裏ごしをしなくても、寒天を入れなくても、芋ようかんは出来るのか?」についての答えは、

ポテトマッシャーさえあれば、なんとかなります。

なんとかなんのかいっ!

いや、ボールとかピーラーとかタッパーとかラップとか最低限必要なものはたくさんあるけど、そういったものの多くは家庭でそろっているでしょうから、

家庭にありそうで無い、それでいて無いと芋ようかん作りの労力が倍増してしまう、そんな道具が「ポテトマッシャー」です。

ということで芋ようかん作りに欠かせない道具、「ポテトマッシャー」をまずは手に入れましょう。

ポテトマッシャーはとても力がかかる道具なので、100均ではなく、頑丈な良いものを買うことをオススメします。

逆に言うと、すごく腕力が必要だってことね。

デカいフードプロセッサーで粉砕すりゃええやんけ。

・・・。

ポテトマッシャーは、なるべく頑丈なやつを買った方が、安心して力を入れて使うことができます。

これがないとはじまらない。芋の圧に負けない作りの頑丈さがお気に入りの一品。はるか昔に購入した商品だからなのかネットで調べても見つからない。

記事の後半でオススメポテトマッシャーを紹介するのでお楽しみに。

しょっちゅう使わんから100均でええがな。

・・・。

前半では、道具をバッチリ使って、しっかり裏ごしもして、寒天も入れた芋ようかんを作ります。

後半では、どこまでシンプルにできるのか徹底的に実験します。お楽しみに〜。

舟和の芋ようかんに出会って

これまでに何度か作った芋ようかんですが、「ようかん」なんだから寒天で固めるものだとばかり思っていました。

そんな折り、職場で「舟和の芋ようかん」をいただく機会がありまして、芋ようかんといえば「舟和」というほどの有名どころだと教えていただきました。

恥ずかしながら、今まで「舟和の芋ようかん」を知らなかったのです。

さすが筋金入りの引きこもり。

「舟和の芋ようかん」の原材料には「芋、砂糖、塩」の表示のみ。

か、寒天が入ってない・・・。

ということで、再現しようと寒天なしでやってみたものの・・・。

材料の紹介

今回最初に使った「夢ひらく」はとても甘さが強くねっとりとしてました。寒天なしで作ったところ、柔らかすぎて型から外せなかったので、一度冷凍してから型からはずし、カットするハメに。

「夢ひらく」はあまり芋ようかん向きではなかったのかしら? それとも舟和の芋ようかんは、最終的な水分量と、押し固める圧力に絶妙な加減があるのでしょうか。

恐れ多くも120年以上の歴史を持つ「舟和」の芋ようかん。芋ようかんの代名詞的な存在であらせられますぞ。

やっぱり寒天なしで作ろうなんて、100年早かったんだね。

やかましいわ。

いつか工場見学してみたいな〜。

次に使ってみた「シルクスイート」は寒天を使って固めました。ホクホクとネットリの中間タイプのバランス型のお芋だそうです。とても綺麗な色味でした。

「シルクスイート」の画像が暗くてわかりにくいけど、とても綺麗な黄色です。

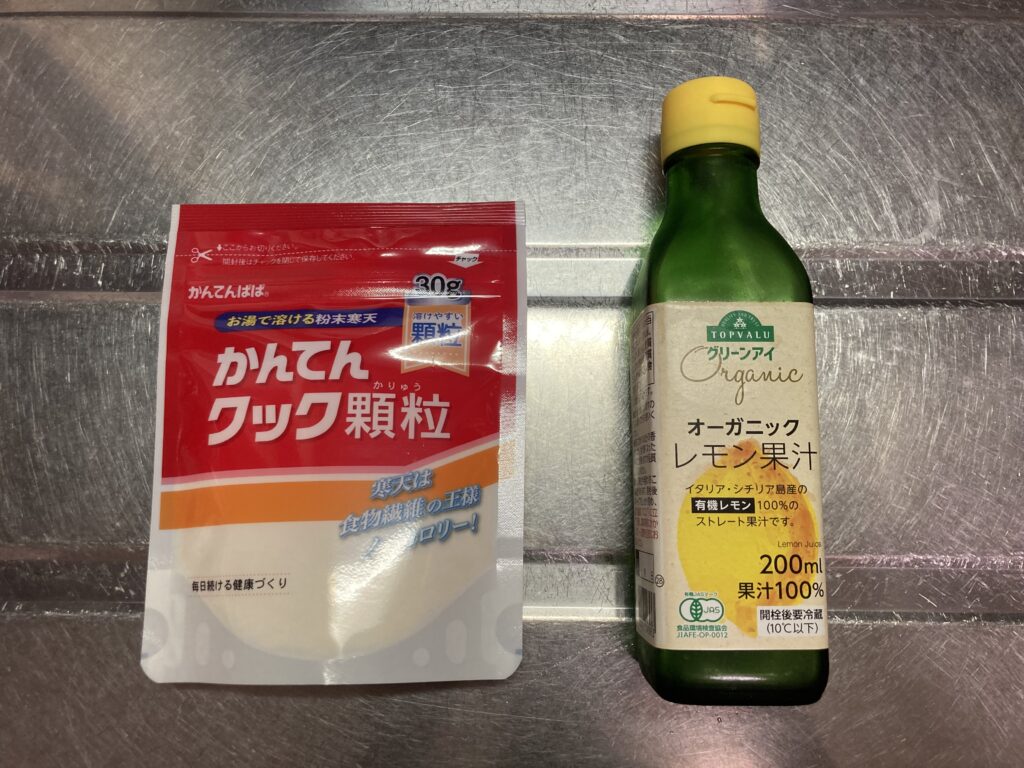

寒天は顆粒のものが計量しやすく使いやすいです。レモン汁はさつま芋の色鮮やかさを保つ性質があります。ごく少量しか使いません。なくてもOKお好みで。

配合

| サツマイモ | 3~5本 約1200g 皮むき後、約1100g 裏ごし後、約1000g |

| 砂糖 | 100g(目安) |

| 寒天 | 8g |

| 水 | 200cc |

| レモン汁 | 5cc(なくてもOK) |

どのようなさつま芋を使ったとしても、種類や個体差、加熱方法などで甘みや水分量がだいぶと変わるので、芋の加熱後に味見をしながら砂糖の量を決めて下さい。

中には全く砂糖がいらないんじゃないかと思うほどの甘みを持つ さつま芋もあるので、自分の舌を信じて砂糖の量を調整してね。

アタクシの経験的には、砂糖の量は、どんなに多くてもさつま芋の正味量(しょうみりょう)の2割までといったところです。(正味量…皮むき後の量のこと)

砂糖の量は、平均的に1割前後がちょうどいい感じです。初めて作る場合は、この配合表を参考に作ってみて、あとは自由に調整して理想の甘さに近づけて下さい。

調整とかめんどくせ~から、1割でええわ。

また、寒天の量や寒天を煮溶かす水分量も、上記と同じく、この配合表を参考に作ってみて、2度目以降に調整して理想の固さを追求して下さい。

めんどくさい作り方

めんどくさい作り方って誰がやりたいねん!

最初レンチンしてマッシャーで潰すところまではスイートポテトの回で紹介した作り方と同じ。その後、裏ごしをして煮溶かした寒天を混ぜ、型につめて冷やして出来上がりです。

皮むき&レンチン

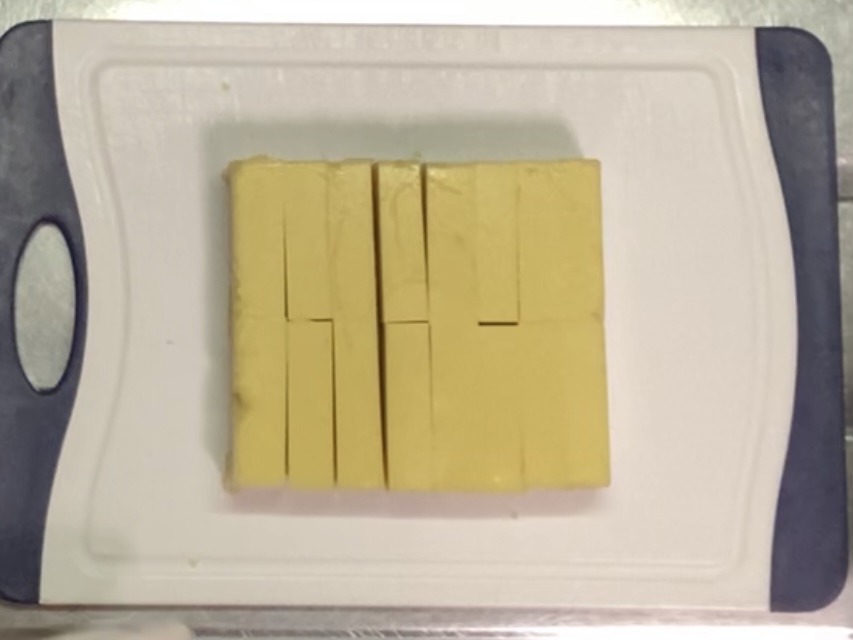

皮むき後、2〜3cm厚の輪切りにして水につけておく。ピーラーで半分ずつむくと良いと思います。

スイートポテト作りではまってしまった「レンチン」で今回もお手軽にサツマイモ加熱をしていきます。

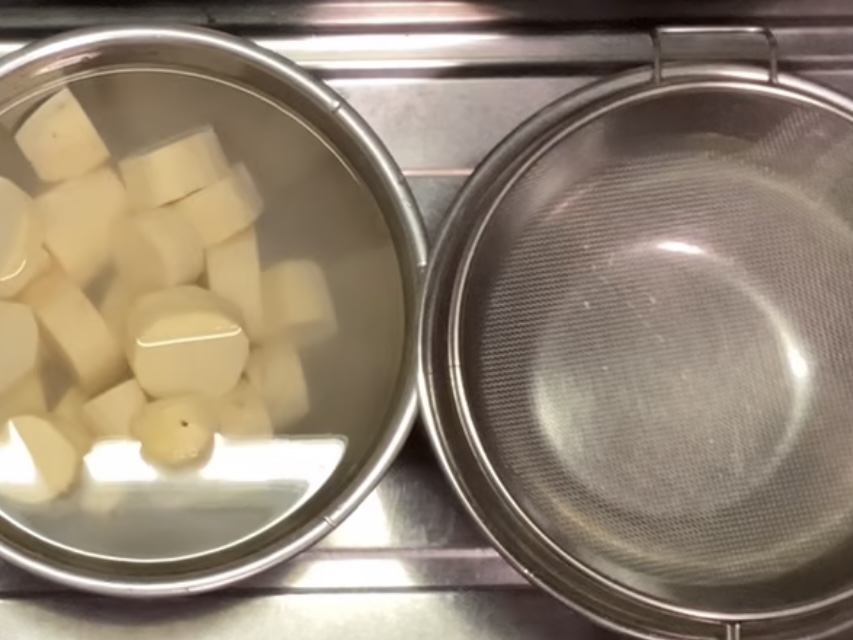

ザルで水けをきって耐熱ガラスのボールに入れて、ラップをしてレンチン。箸がスッと刺さるくらいまで加熱して下さい。

うちの700W(ワット)の電子レンジで約11分かかりました。(電子レンジはワット数と芋の量で、加熱時間が変わるので、様子を見ながら時間調節して下さい)

レンチン時間が長すぎて待ちくたびれたわ。もっと薄く切ってレンチン時間、節約できんとちゃうか?

さつま芋を薄切りにしたら、レンチン時間短縮できるのか問題について実験。

薄く切ってみたけど、結局同じくらい時間がかかりました。時短出来なくて残念!

※ステンレスボールなど、金属を電子レンジにかけてはいけません。なので耐熱ガラスボールを使っています。陶器や耐熱プラスチックでもOKです。

つぶし&うらごし

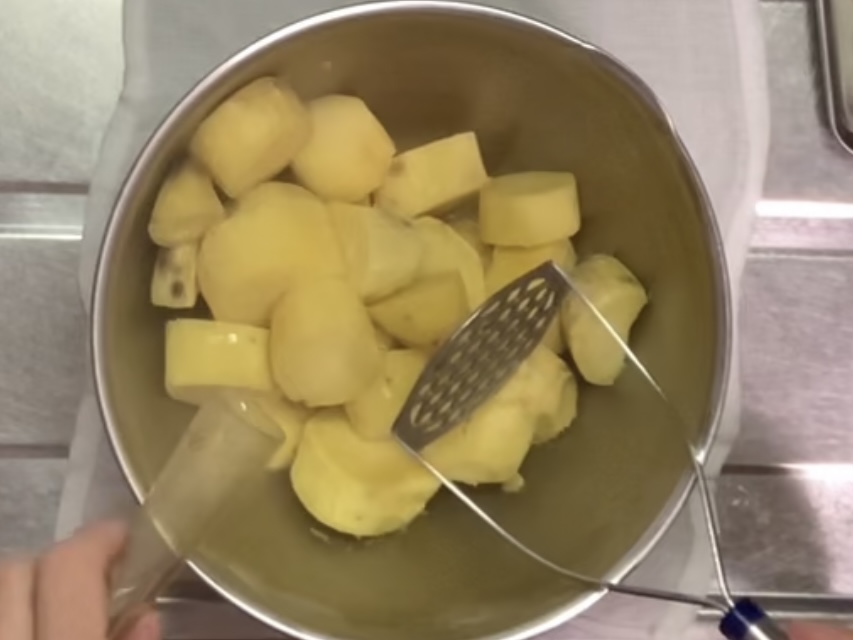

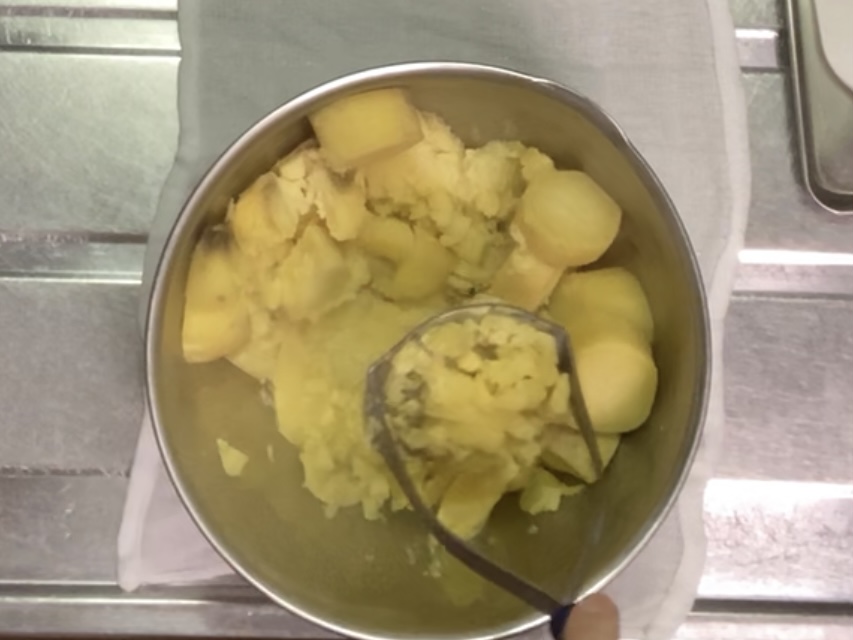

大きめのボールか鍋に移してマッシャーでつぶします。大きくて深いボールがやりやすいです。この後、裏ごしをするので、ざっと適当につぶせばOKです。

さつま芋が柔らかければ、マッシャーでつぶさなくてもそのまま裏ごしができますが、ちょっと硬い場合は、マッシャーで先につぶしてあげた方が、ラクに裏ごせます。

マッシャーでつぶす前に、レモン汁を先に加えています。レモン汁は、さつま芋の変色防止目的なので先に入れます。

芋の0.5%程度のレモン汁(さつま芋1000gにレモン汁5cc)では、レモンの味や酸味を感じることはないのでご安心を。1%ほど入れると若干酸味を感じます。無くても大丈夫だよ。

おっさんは鼻炎でわからんかも知らんが、わかる人にはわかるで〜。

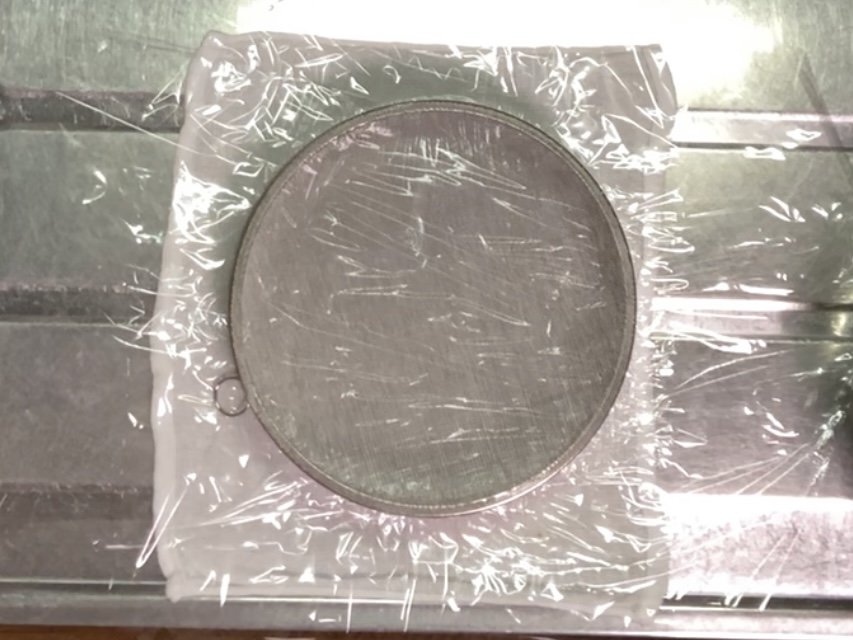

まずは、うらごし(粉ふるい)がすべらないように「濡れふきん」をしきましょう。

さらに、裏漉したさつま芋を受け止めるラップをしきましょう。

うらごし(粉ふるい)を、ひっくり返して置きます。

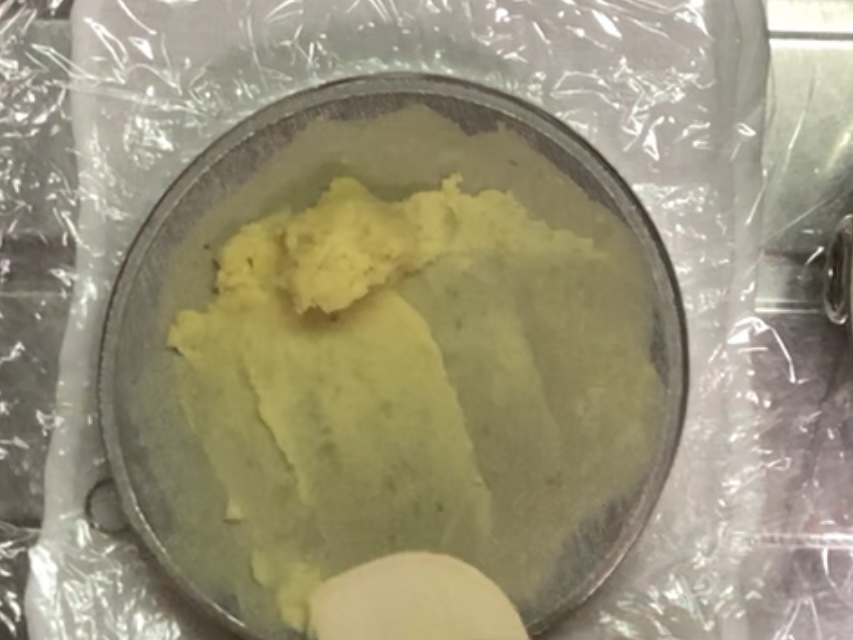

一度にのせる量はこのくらい。たくさんのせると外に落っこちてしまいます。

難しいけど、なるべくうらごしの全面を使ってあげましょう。

上から押さえる力が強すぎると、うらごしの網が破れる可能性があります。

押さえる力と引く力は同じくらいのバランスです。

アタクシは力を入れ過ぎて網のフチがビリッと破けてしまったことがあります。

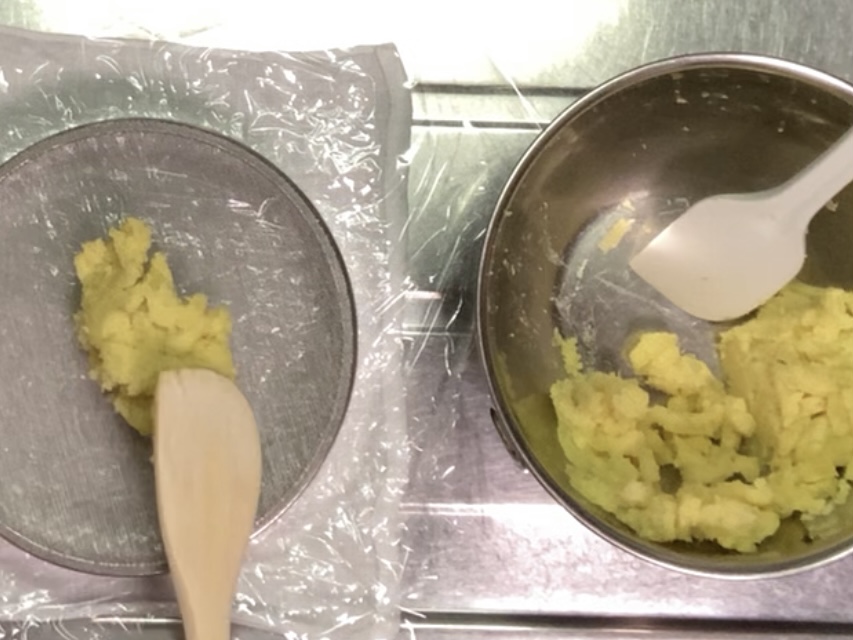

半分くらい漉したらいったんひっくり返して、うらごし(粉ふるい)の裏側にびっしりとくっついている芋ペーストをゴムベラではがして別ボールに移してあげて下さい。

ラップの上に落ちているのはラップのまま持ち上げて移します。

うらごしをいったん洗ってきれいに拭きましょう。芋の繊維が目に詰まって、だんだん通りが悪くなっていきますので。

あまりに繊維質ですぐに目が詰まってしまう時は、うらごしの網の表面を時々カードでこすりとって下さい。または、何度でもうらごしを洗って拭いて使って下さい。

めんどくさすぎて、付き合いきれね〜。

裏ごし後半戦。全部こせたら、下敷きラップをそのままフタ替わりのラップとして使ってね。

寒天液とまぜる

まず、うらごした芋の重さを計り、以下の配合表を参考に、さつま芋重量の1割の砂糖、2割の水、0.8%の寒天を計量する。

| サツマイモ | 3~5本 約1200g 皮むき後、約1100g 裏ごし後、約1000g |

| 砂糖 | 100g(目安) |

| 寒天 | 8g |

| 水 | 200cc |

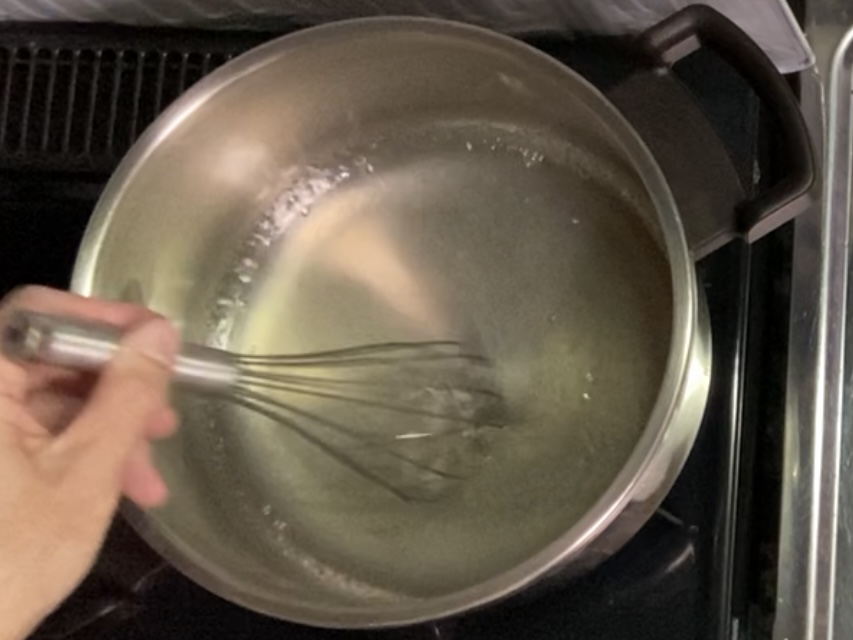

砂糖と寒天を混ぜてから鍋に入れる。

水を入れて火にかけ完全に沸騰するまで混ぜ続ける。ここが時間がかかって大変。

寒天は90℃以上に加熱しないと完全には溶けきらないので、沸騰したように見えてからも十数秒間は、混ぜながら火にかけ続けて下さい。

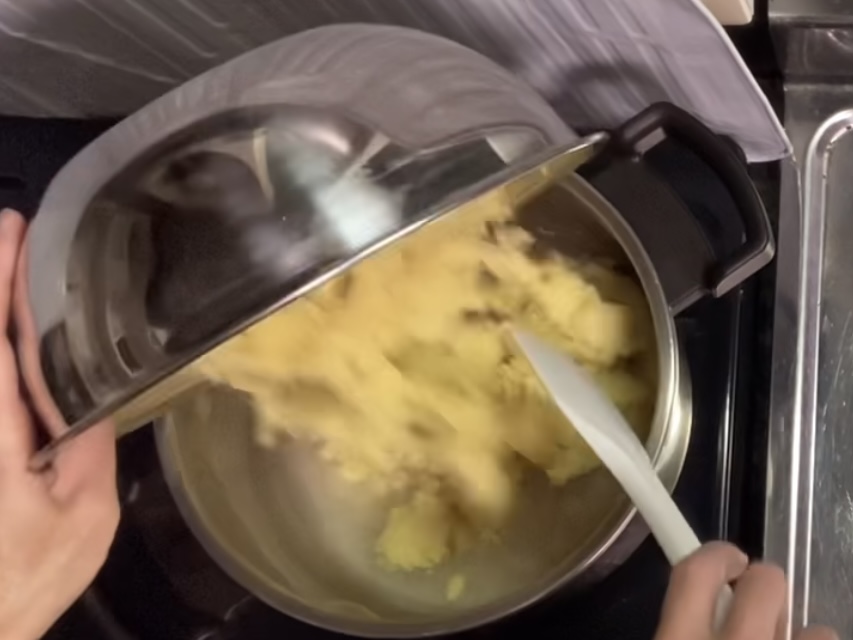

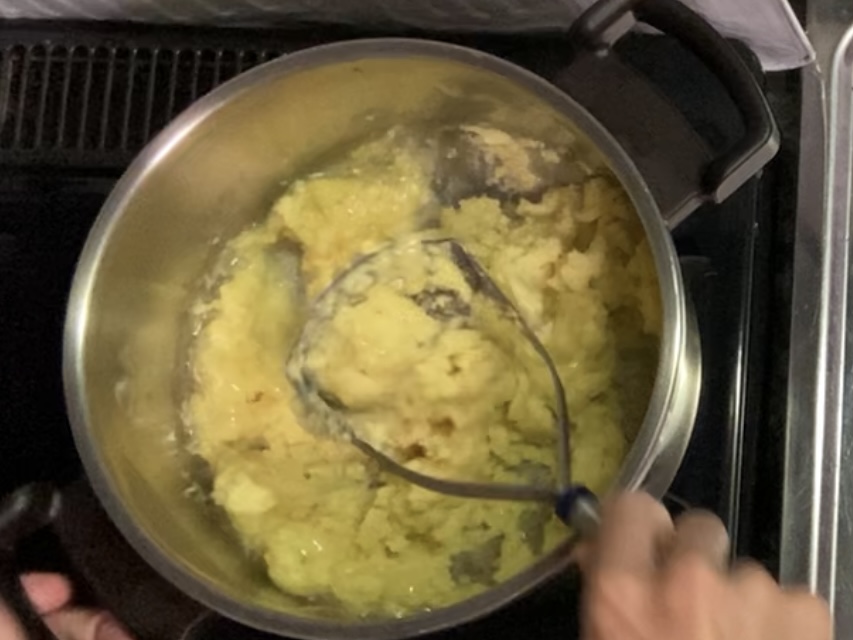

芋ペーストを全部入れて、寒天液と混ぜ合わせる。この時、マッシャーの方が混ぜやすいです。

ある程度混ざったら、ゴムベラに持ち替えて更に丁寧に混ぜて下さい。

寒天は常温で固まり始めるので、ゆっくりしすぎると固まってきてしまいます。弱火にかけながら手早く混ぜましょう。

あわわわわ。思った以上に重たくて大変!

型につめる

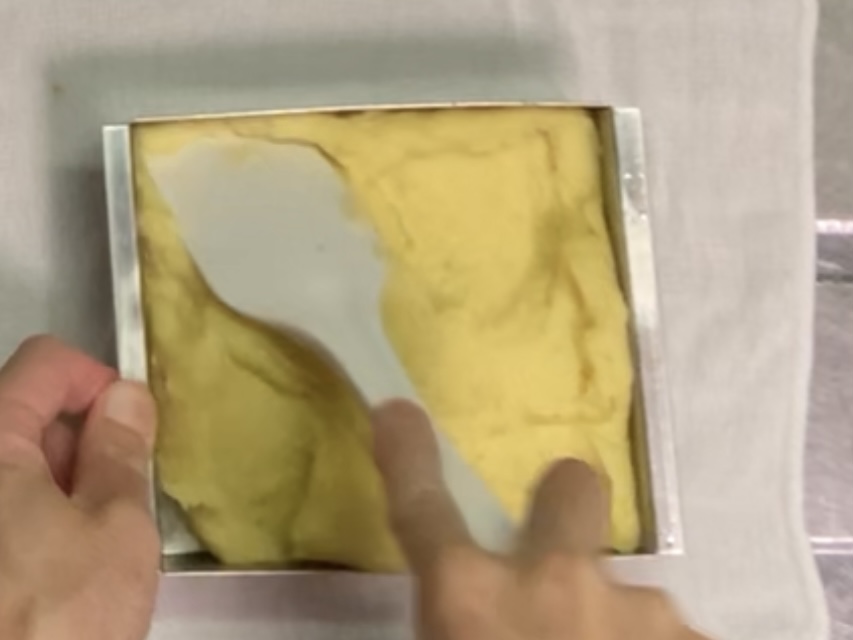

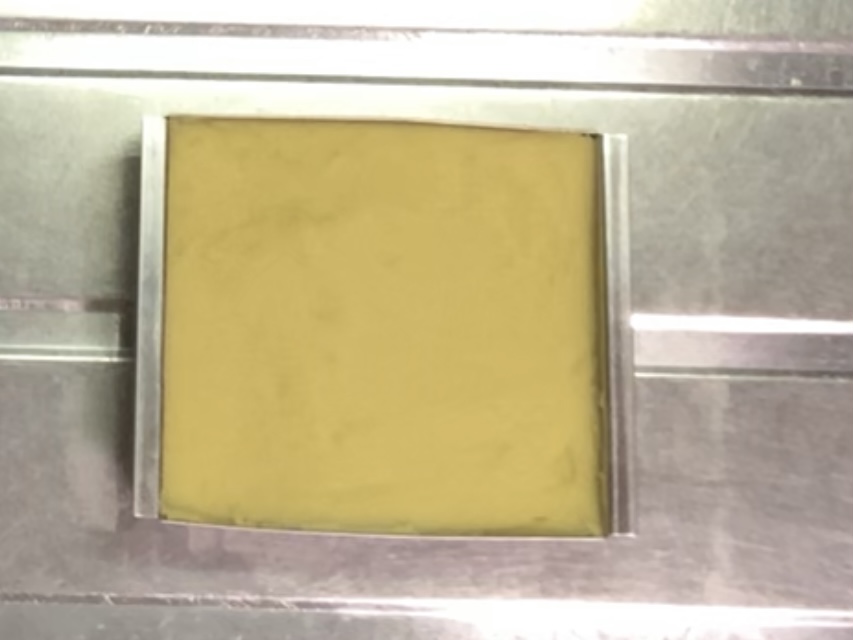

流し型に詰める前に、必ず流し型を水で濡らしてから使います。こうすることで、固めた後、きれいにはがれやすくなります。と確かどこかに書いてあったような気がする・・・。

テキトーなこと言うたらあかんで。

まずは四隅にきっちり詰め込んで下さい。底にもしっかり押し込んで下さい。何度かぐいぐい押し込まないと、空気が残って空洞ができてしまいます。

表面をゴムベラの腹でならしてから、ラップして冷蔵庫へ。半日くらいは入れておきましょう。

カット

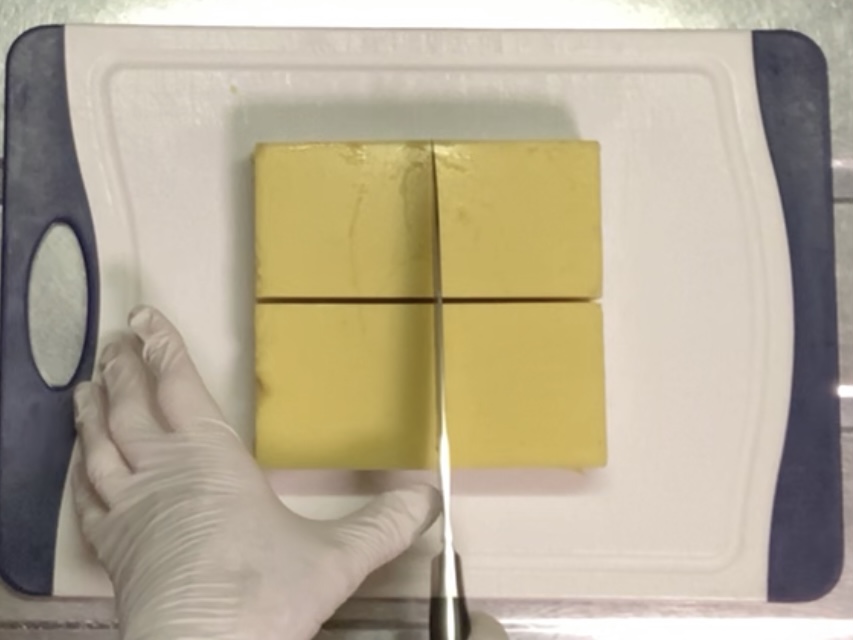

型から外し、好きなサイズにカットして出来上がり。

動画

かんたんな作り方

「裏ごし」と「寒天液と混ぜる」のめんどくさい作業が2つとも無くなればやる気が出ると思うわ。

道具の「うらごし(粉ふるい)」も「流し型」も、芋ようかん1回作るためだけに買いたくないわ。

そんで最後、タッパーにつめつめすりゃええやんけ。

それじゃ、「裏ごし」も「寒天混ぜ」もしない、芋ようかんの作り方を授けよう。

先にそっちを紹介せぇ!

皮むき&レンチン&つぶし

レンチンまでは一緒。アツアツのさつま芋を大きめの鍋やボールなどに移す。

次に、寒天は天下の舟和さんが使っていないのだから省略できるとして、裏ごしの代用としてポテトマッシャーでつぶしまくる!

砂糖やレモン汁を先に加えて、ポテトマッシャーでひたすらつぶす。

大きなフードプロセッサーを使えば簡単に粉砕できると思うけど、洗うのめんどくさいし、やっぱりポテトマッシャーがいちばん!!

ポテトマッシャーの方がめんどくせ〜わ。しかもおっさん、大きなフードプロセッサー持ってないやろ。

・・・。

ポテトマッシャーもフードプロセッサーもないんですけど。

ほな、フォークか、めん棒か、すりこぎか、グーパンチやな。

そしてタッパーなどの容器につめつめして出来上がり。 o(`ω´ )o

タッパーにつめる

800gのさつま芋を皮むき後、計量してみたら約600gでした。

砂糖はさつま芋の約1割だから、60g。(レモン汁がある場合は3cc )

この量でちょうど、サイズ16cm×10.5cm×高さ5cmのタッパーひとつ分でした。

ラップを敷いたタッパーを先に用意しておきましょう。(ラップは幅22cmのものを一枚敷いただけ)

ラップなんか敷かんでも、流し型みたいに濡らして詰めたらあかんの?

それはまだ実験してない。

| サツマイモ | 約3本 約800g 皮むき後 約600g |

| 砂糖 | 60g |

| レモン汁 | 3cc(なくてもOK) |

ちょっと繊維が口に残るけど、そこは裏ごし工程を省いてラクしたぶんのご愛嬌。

アタクシは100回くらい押しつぶしたから、かなりなめらかになったけど、そんなにつぶさなくても、つぶつぶ食感が残っている芋ようかんも最高に美味しいので、自分のこだわりに合わせてつぶしてみて下さい。50回くらいでも充分!

かなりしっかりゴムベラで詰めたつもりでも、側面から見たらスキマだらけだったので、タッパーの底面に膝蹴りを10発ほどお見舞いして、このとおり底までしっかり入りました。

こらこら、おっさん。「作業台にタオルなどを敷いて、ドンドンと打ちつけて」でしょ!

透明なタッパーなら側面が見えますから、隙間が埋まるまでゴムベラの面で押してあげましょう。

冷蔵庫で半日くらい冷やして下さい。

次回もお楽しみに〜。じゃね〜。

お〜い!まだ、裏ごしなし寒天なしの芋ようかんの仕上がりを見てないぞ〜!

カット

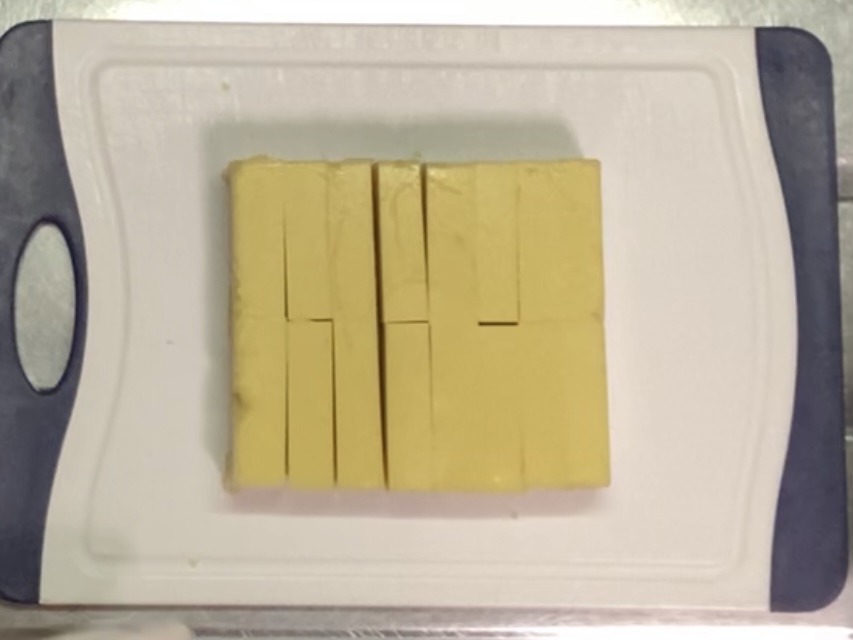

タッパーの長編を両方とも外側にグッと広げて隙間を作ってから、まな板の上にひっくり返します。スポッと落ちるので、ラップを剥がして、カット。

思った以上にきれいに切れてびっくり。膝蹴りの圧が効いていたみたい。

まだ言うとんのかい。

うらごしするのかしないのか

裏ごしをせず、寒天も加えずに作ったら、なんだか100点満点の出来栄えの芋ようかんができてしまいました。

あんなに苦労して、裏ごしたり寒天液と練り合わせたりしていたのは、一体なんだったのでしょうか?

労力3分の1で美味しさはちっとも引けを取らない。アタクシはむしろこっちの方が好き。

繊維が口に残って気になる方、または、お客さんにお出ししたい方は、裏ごししてから容器に詰めてね。

裏ごししたら、これはもう限りなく「舟和の芋ようかん」。

だから100年早いっつーの!

てなわけで、最後は寒天入りの芋ようかんのカチッとした形の美しさと、究極の時短を実現した素朴な見た目の芋ようかんを並べて、終わりにしたいと思います。

食べる時は、冷たいままでも、温めても美味しくいただけます。冷凍保存もできます。

ポテトマッシャーの正体は?

自分の使っている頑丈で使いやすいポテトマッシャーをよくよく調べてみると、この人型の刻印、取手の形状、むむむ・・・。ヘンケルスでは?

これに類するポテトマッシャーはモデルチェンジしたのかこちらが見つかりました。

「1731年ドイツのゾーリンゲンで誕生した刃物メーカー、Zwilling J.A. Henckels(ツヴィリング J.A.ヘンケルス)。

創立275年以上の伝統と刃物作りの技術力を活かしたナイフやハサミ類はもちろん、テーブルウエア、キッチンウエア、グルーミングツールなど幅広い分野において高品質なプレミアムツールを製造し、販売を行っている。

Amazonのブランド解説より引用

1731年誕生ってすごい老舗メーカー。もうすぐ300年!

柄の長さがアタクシが使っているものと全く同じ24cmで、この長すぎない柄がちょうど良い。

他のポテトマッシャーは全長30 cm以上のものがあり、長すぎて収納にも支障が出そうなので、24cmのこのサイズがベスト。

重量はアタクシのポテトマッシャーが125gありますが、ここからさらに頑丈になったのか141gになっています。

これはもう一生ものの、間違いのない逸品だと思います。

ゴムベラで生地をはらう時も、この形状ならやりやすそう。

他の道具たち

お次はタッパー。

今回使ったオススメのタッパーは、引きこもり主婦歴あれから40年のアタクシが、市販されているあらゆるタッパーの中で最もデコボコが少なく洗いやすいと思ったものを紹介します。

おっさん、100均以外で買ったことないやんけ。

セリアで見つけた「ナカヤ化学産業株式会社」のタッパーです。

フタは輪ゴムとかで留めないとパカっと外れてしまいそうで怖いけど、そんなことよりフタのフチに汚れがたまりやすい他のタッパーの方が衛生上よほど気になる。

神経質。

こちらのタッパーは、ポリプロピレン製で耐熱温度が140℃もあるのに食洗機の使用は不可との表記がありました。なんでだろ?

うちはそもそも食洗機がないのでデコボコした調理器具はなるべく買いたくないのです。

セリアの中で、このタッパーの居場所がどんどん減ってきている現状に、アタクシは心穏やかではございません。

おしのタッパーが品薄で不安になるおっさん。

セリアで購入したエコー金属の「持ちやすいピーラー」これけっこう使いやすい。

ピーラーは1000円くらいのオールステンレスのお高いやつを買って使ってみたけど使いにくいです。初めて買うならこちらのピーラーをおすすめします。

おっさんのタマタマ体験談を押し付けるんじゃありません。

ダイソー「耐熱ガラスボール」26.6cmのでかいサイズ。

ガラスは重くて使いにくいという方は、ダイソーに「レンジボール23cm」という深めの白いプラスチックボール(耐熱温度140℃)がありましたのでそちらでも。

耐熱ガラスボールは、さつま芋を電子レンジにかける時だけ使う事にして、ポテトマッシャーで潰すときは、頑丈な鍋やステンレスのボールに移し替えてから潰すのが良いと思います。

ガラスやプラスチックはポテトマッシャーの圧で壊れそうだから。

ダイソー「フライパンボイルバスケット」24cm200円 水切りザルとして上記の耐熱ガラスボールにぴったりはまるサイズ。「栗の渋皮煮」の時にも活躍してくれました。

ダイソー「竹べら」持ち手の長いタイプと短いタイプがあり、今回は短い方を使っています。

セリアにも「竹料理ベラ25cm」というほぼ同じものがありました。持ち手が長いタイプは全長30cmくらいで、どちらを選んでも問題ありません。

「うらごし(兼 粉ふるい)」は100均にもありますが、直径16~18cmくらいの小さめのものばかり。

直径が大きい方が裏漉ししやすいので、直径20cmくらいはほしいところです。

こちらは「パール金属」の直径21cmです。

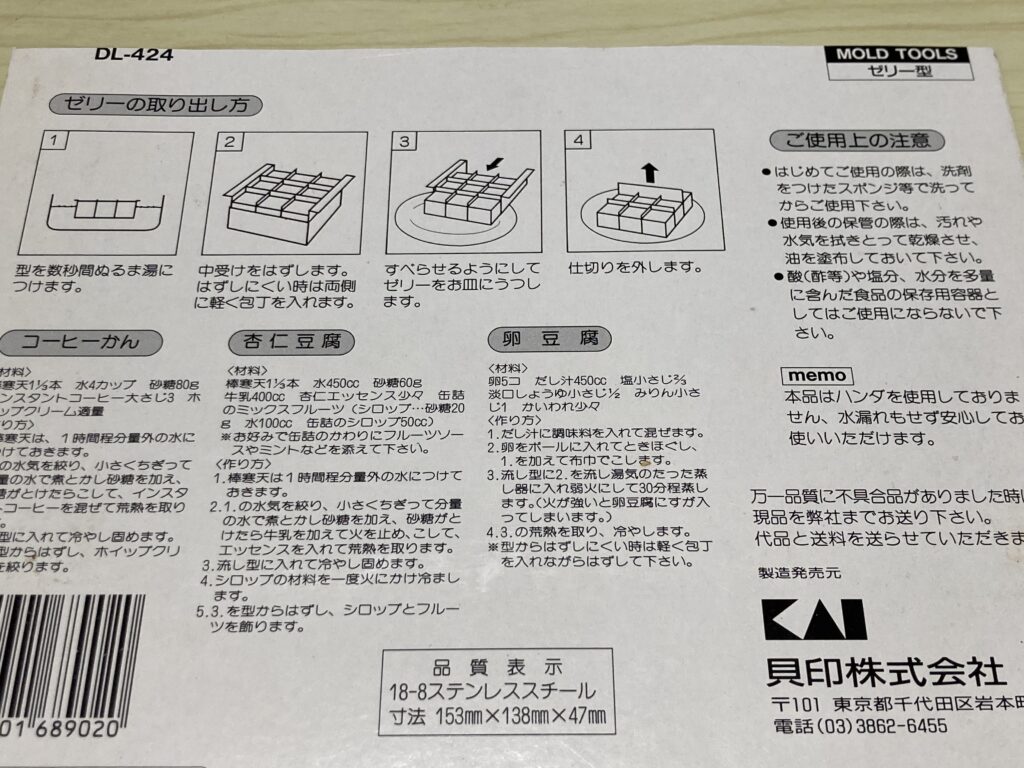

貝印 「冷菓流し型 DL-0424」(サイズ:153×136×47mm)はAmazonで確認しましたら品切れでした。

今まで付属品の仕切りを使ったことがないので、最初から仕切り無しの以下を紹介します。

ただ、普通のタッパーで芋ようかんはできますので、「これからゼリー等の冷菓をキッチリとした四角い形に仕上げたい」という気持ちが無ければ、必要ないと思います。

※紹介した道具の情報や価格等は、執筆時点のものです。ご了承ください。

タッパーに詰める前の工程 ラップなし?

2023.11.14 追伸

「タッパーにラップをしかなくてもキレイに外れるのか」を検証してみました。

タッパーを水で濡らしただけでラップをひかずに詰めてみました。

さつま芋はうらごして、ふかふかもっさりと空気を含んだ状態だったので、タッパーに入れるときは、ゴムベラを寝かせてしっかりと押さえつけました。

冷蔵すること3時間。さて、どうなりましたか。

タッパーの長編を両方とも外側にグッと広げて隙間を作ってから、ひっくり返す所までは前回と一緒。

ひっくり返してからは、タッパーの底を上から親指で押し続けること数秒間。

ちょっと力のいる作業でしたが、ぽこっとキレイにはずれてくれました。

ラップなしでいけたやん。

なんでも試してみるものですね。

なんならタッパーを水でぬらすっていうのも必要ないんじゃない?

・・・。

しっかり圧力をかけて押さえたかいがあったのか、カットもキレイにできました。

唯一の問題は、加熱とうらごしの工程で乾燥しすぎたのか、水分が少なくて喉にむせ返る感じの仕上がりになってしまったことです。

裏ごすと表面積が増えて、あっという間に乾燥するので、ちょうどいいって本当にむずかしい。

ということで、やっぱり舟和さんの領域にたどり着くのには長い長い道のりが必要です。

身の程しらず。

「甘翔けるおじさんの閃き」

最後にアタクシなりの究極の楽ちん芋ようかんの作り方 最終奥義「甘翔けるおじさんの閃き(ひらめき)」を授けるのである。

中二中年病なご様子。

さつま芋の品種に迷ったら「紅あずま」「ベニマサリ」「紅はるか」「シルクスイート」あたりを使うがよろし。

よーするに何でもいいってことね。

そして最も大切なことを言いますよ。裏ごしはやっぱりとてつもなくめんどくさいからどうしてもやりたくない。

ようやくこっち側に寄ってきたな。

でも繊維が口に残るのもイヤ。

ということで繊維が集中している、さつま芋のはじを大きめにカットして、他の料理などに使って下さい。

芋ようかんで使うのは、さつま芋のど真ん中の太い所だけ。

思い切ってはじを捨てて、繊維の少ない中央部分だけを使って下さい。

そしてレンチン&砂糖と一緒にポテトマッシャーで軽くつぶして、タッパーなどの容器にぎゅぎゅっと詰めてください。

おっ!ち〜っと、やる気出てきたわ!

あっという間に至福の芋ようかんの出来上がり。

タッパーに詰める前の工程 ラップも水ぬらしも必要なし?

2023.11.21追伸

早速おためし。今回はポテトマッシャーつぶし回数を極力減らして粗めに仕上げました。

さつま芋の両端をおよそ3cmずつ落としてから、真ん中部分だけを使って、レンチン後、1割の砂糖と共にポテトマッシャーで約50回押し潰して、粗めな仕上げです。

これを、ラップをひかない、水にもぬらさない、何もしないそのままのタッパーに、ギュギュっと詰めて、3時間冷蔵。

うまく外れたし、うまく切れたよ。「ラップ」も「水ぬらし」も必要なかった!!

こんなに簡単にできました。見た目は無骨だけどおやつとしては最高だと思います!!

ラップをしかず、水にもぬらさない、そのままのタッパーでいけたのね。

なんでも試してみるものですね。

「甘翔けるおじさんの囁き」

これまた最後に、アタクシなりの究極の芋ようかん最終奥義 その2「甘翔けるおじさんの囁き(ささやき)」を授けるのである。

タイトルのキモさが、いよいよ御愁傷様ね。

ポテトマッシャーでつぶしながら、水を加えて柔らかさの調整。これすごく大事。

タッパーにつめる前に必ず少しつまんで食べてみて下さい。

喉にむせ返るような状態なら、水を少しずつ加えながら、ポテトマッシャーでよく混ぜ、自分の納得のいく固さ、のどごしになるまで微調整して下さい。

職人さんになったつもりでやってね。もともと柔らかければ必要ないけど、パサついてしまって、けっこう水が入ることがあります。

むせる芋ようかんで窒息したくねーからな。

逆に水分を入れすぎてベタつく感じになってしまった場合は、タッパーからきれいに外れない可能性があるので、タッパーにラップをしきましょう。

なかなか終わらないぴたんこ長編シリーズ「芋ようかん」これにてようやく閉幕。ででん。

コメント

おもしろかったです🤣

さつまいもあるな〜くらいで読み始めましたが、ツッコミがおもしろくて最後まで読みました!!

…肝心のレシピはあまり頭に入っていませんが😅マッシャー買って作ってみたい!!

最後まで読んでいただきありがとうございます。芋ようかんぜひ作ってみて下さい。

今すぐ作る気は、あまりなかったのですが、、ツッコミが面白すぎて、大爆笑!!だったので、ついつい最後まで読んでしまいました笑

でも、カンタンな方を、作ってみたくなりました。(料理好きなので、必ず作ってしまうと思います。以前何度か作ったことあるし)

ただし、マッシャーは、ふだん邪魔になり、前に断捨離したから、もういらんけど。優秀なスリコギとスリバチがあるので、なんとかいけるやろ。って。

またこの、ツッコミクマちゃんシリーズ、見たい♡笑です。

爆笑ありがとう♡

スリコギとスリバチ、いいですね。新しい発見がありそう。

はじめまして、

こんにちは😊

akkunnbabaといいます。

主婦歴47年ですが、

楽しく読ませて頂きました。年寄りで非力な私にはチカラずくは無理ですので

包丁で薄く(超極薄)で切っていくと、芋の繊維問題は解決できるのでは?と思った次第です。包丁を使ったことがない方は、皮むき器を使うといいかもしれません。私はこの方法で、栗きんとんを年末に作っています。ちなみに芋は切ってから、百均の蒸し器でチンするか、お鍋で茹でます。芋は普通に溶けますので水は少なめで、煮つめて、

お試しあれ。

「超薄切り」なら端っこも使えそう。アイデアを教えてくださりありがとうございます。