はじめに

カスタードクリーム、それは自分では決して作れないお菓子屋さんの専売特許みたいなイメージ。でも、ひとつひとつポイントを押さえていけば、必ず作れるようになります。

おうちで作るのに、お菓子の本や動画のレシピの通りに作らなければいけないの?

皆さんの?がひとつでも解消するように。そして、いつでも気が向いた時にカスタードクリームが作れるように、今回の記事がお役に立てば嬉しいです。

ここで紹介するカスタードクリームの作り方は、電子レンジを使いません。鍋とホイッパーを使って作ります。

ちょっと大変だけど、本格的なカスタードクリーム作りに挑戦してみよう。

アイデア1 「鍋」

最初のアイデアは「鍋底の角が丸い鍋と、ホイッパーの組み合わせで炊く」です。おうちで作るカスタードクリームにとって最も大切な道具とは何か。それは「鍋」です!

鍋底の角が丸い鍋が理想的! 詳しくは道具カテゴリーに載せましたので、まだ手元に鍋が無い方、どんなお鍋を買おうか迷っている方は、カスタードクリームを作り始める前に、ぜひご確認ください。

カスタードクリーム作りのベストパートナー 「鍋」

今回は、直径18cmの鍋を使います。(今回使用するホイッパーは全長24cmです。ホイッパーの長さはメーカーによって多少違います。)

カスタードクリームは非常に焦げやすいので、かなり激しくスピーディーに混ぜなければいけません。

一見ゴムベラを使う方が、鍋肌をきれいにはらうことができて焦げにくいような感じがしますが、実際はかなり手早く動かさなければならないので、平たいゴムベラに押されて中身が飛び散りやすいし、鍋肌全体をくまなく素早くこすり続けるのは至難の業です。

角ばった鍋とゴムベラの組み合わせでも炊けない事はないけど、クソ難しい。外に飛びっちってしまう。

いっぽうで鍋底の角の丸い鍋とホイッパーの組み合わせで炊く場合は、飛び散る心配をせずに混ぜる行為に集中できるので心理的に楽です。

カドが角ばった鍋しかない場合は、ゴムベラでチャレンジしてみてください。きっと、カドが丸い鍋が欲しくなると思います。

アイデア2 「澱粉」

アイディア2は「コーンスターチを使う」です。様々なカスタードクリームのレシピの中で、粘度を出す粉にはどんな種類があるのでしょうか。

薄力粉、強力粉、コーンスターチ、プードルアクレーム(プードルアクレーム・・カスタードパウダーのこと。香料や色粉などが配合されたカスタードクリーム専用のデンプン製剤)

そして、それらをブレンドした配合などなど様々な配合があります。

薄力粉を使う場合はふるって使います。コーンスターチならふるわなくていいのでラクです。

まあ、振るわなくても、炊き上げる前に裏漉すから、何とかなるけどね。

どっちやねん。

コーンスターチがなければ薄力粉で作ってみてください。どちらでもおいしいカスタードクリームが作れます。

薄力粉とコーンスターチ、まったく同じ配合で作って、食べ比べてみても、ほとんど違いが分からないくらいです。

薄力粉でもええんかい。今までの解説はなんやったんや。

薄力粉で作るならホットケーキの回でもオススメした、ニップンの「こんな小麦粉ほしかった」がサラサラしていて混ざりやすく、ふるわなくていいしオススメです。

アイデア3 「時間」

アイデア3は「時間をはかること」とです。カスタードクリーム作り、最大の難関は、炊き上げです。

焦げないように手早く。腕もかなり疲れます。ちょっとでも手を止めて休んでいるとすぐに焦げます。

上で紹介した良い鍋使っても焦げるんかいっ!

はい。混ぜ方がゆっくりだったり、鍋肌の擦り残しがあったりすると確実に焦げます。

その上で炊き上がりの見極めです。火力は鍋底から火がはみ出さない程度の中〜強火で混ぜながら加熱します。

そのうちデンプンの糊化が始まり、(デンプン粒が水分を吸って膨らみ糊状になること)モリモリ固まり始め、体積が若干増えたような感じになります。

※バシャバシャの状態から粘度が増してきたら、すかさず1分30秒のタイマーをON。ここからはいっそう焦げやすくなるので、手を速めながら絶え間なく混ぜ続けます。

ホイッパーを、右回り10回転したら、左回り10回転と繰り返します。

ホイッパーの回転方向を変えるのは、一方向だけずっと回転させていると、動きのクセで必ず鍋肌のこすらない部分がでてきて焦げるので、こんな混ぜ方をしています。

だから別に10回転じゃなくてもいいんです。

同一方向に混ぜる10回転も、中心から外側へ少しずつ円を広げながら回転させて、なるべくこすり残しがないような動かし方をします。

鍋の向きも時々変えてあげましょう。鍋をまったく動かさないと、どんなに意識して鍋の内側全体をこすっているつもりでも、必ずこすり残しが出てくるので。

最初からそんなにいろいろ言われたら、わけわからん。

んじゃとりあえず今言ったこと全部忘れてもらって、鍋の内側になった気持ちで「熱いとこもっとこすって〜」って感じでどお?

バカにしてんのけ?

炊き上がりの見極め

炊き上がりのクリームの状態は、つや消しマットな見た目から、だんだん艶やかなトロッとした見た目に変わってきます。

言葉で伝えるの難しい・・・。

最後の変化がようわからん。

慣れるまで最初は、時間を計って感覚をつかんでほしいと思います。

ちなみにホイッパーの回転数は、粘度が増してきたところから数えて、250〜300回転くらいでした。

混ぜるのに必死で回転数なんか、数えてられるかっ!

ホイッパーをぐるぐる動かし続けなければいけないので、腕がかなりしんどいです。そんな時はいったん火から下ろして休みましょう。

休む時もゆっくりでいいから混ぜ続けてね。なぜってちょっと放置しておくと今度は表面にすぐ膜が張ってしまうので。

どっちにしろ炊き上がるまでは休めないわね。体力勝負。

美味しいカスタードクリームを想像して頑張りや〜。

誰がやねん・・・。

何回か作っているとだんだん見た目の変化やタイミングが見えてきて、あっ、質感が変わってきた!という感動がありますよ〜。

※「1分30秒」というのは、直径18cmの鍋を使って、牛乳300gの配合で、中〜強火で作るカスタードクリームに適した時間なので、道具や配合量や火力を変えれば時間も変わります。慣れないうちのガイドとして、ひとつの目安として参考にしてください。

※牛乳100gに対してのコーンスターチが10gの配合は、コーンスターチが6gの場合よりも粘度が増して焦げやすいです。コーンスターチが多いほど焦げやすいので集中して混ぜましょう。

炊く時間も少し長くなるよ。最初は焦げにくいコーンスターチ6gで練習してね。(牛乳300gで作る時コーンスターチは18gになります。)

アイデア4 「冷やし方」

アイデア4は「バットを2枚使った冷やし方」です。

よくある冷やし方は、炊き上がったカスタードクリームをボールに移し、氷水の入ったボールを下に重ね、冷めるまで混ぜ続けるというもの。

これは早く冷めるものの手間が大変なのでオススメしません。しかも炊き立てのカスタードクリームは、混ぜる手を少しでも止めると、あっという間に表面が乾燥し、膜が張ってしまいます。

ちょっと目を離したすきに表面がカピカピに。ひ〜。

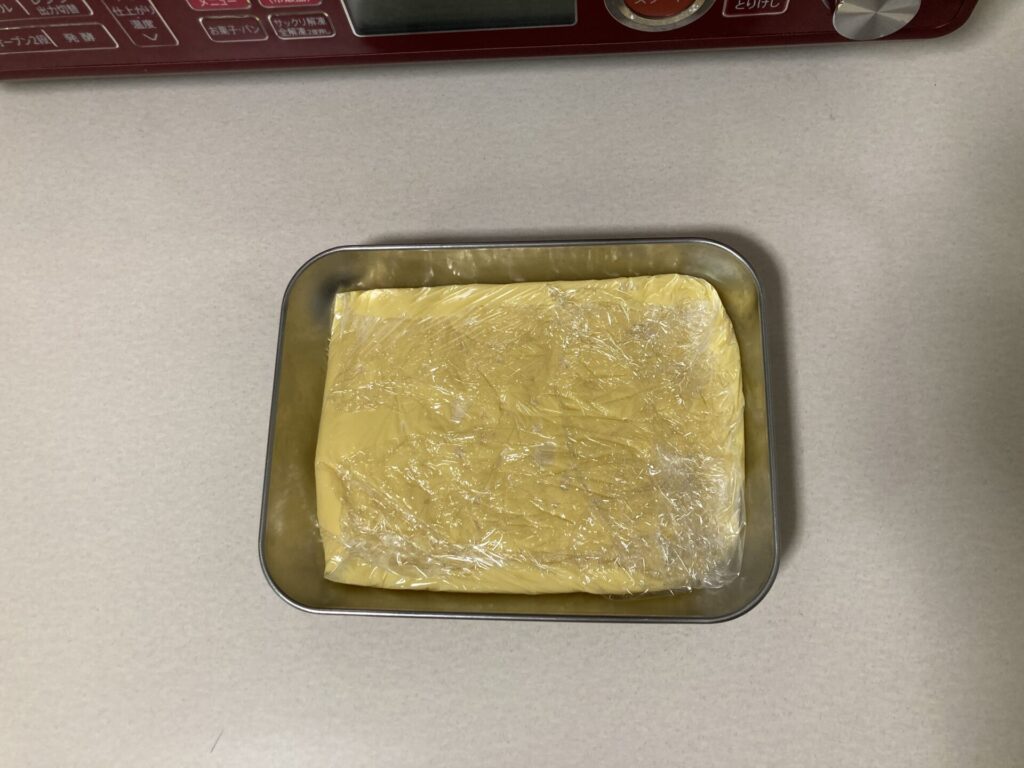

もう一つの冷やし方は、カスタードクリームをバットに流し、表面に密着ラップをして、氷水の入ったバットを重ねるというもの。

こちらの方がラクなので、アタクシはこっちのアレンジバージョンを採用しています。

この冷やし方をお試しあれ

通常はバットに直接カスタードクリームを流し込みますが、ラップをはじめからバットに敷いておいて、カスタードクリームをラップで包んでしまえば、バットが汚れないので洗い物が減ってラク。

バットはカスタードクリームを入れる用と氷を入れる用の2枚を用意します。写真のバットはセリアで見つけた、角が丸いバットです。

鍋だけじゃなくバットの角も丸いのね。

バットに、幅30cmの耐熱ラップを、バットの長辺の2倍強の長さでセットします。その上からカスタードクリームを流し込み、ラップではさむようにおおって包みます。

もう一枚のバットに氷を入れ、カスタードクリームの上に重ねて、冷蔵庫に入れます。

このやり方だとバットが汚れないし、放っておけば氷に触れていない底面も冷蔵庫で勝手に冷却されるしでとてもラク。

ちなみになぜカスタードクリームはこのように急冷するのかといえば、雑菌が繁殖しやすい20〜40℃の温度帯をなるべく早くさけるためです。

しかもこの冷まし方なら、ラップに包んだ後は、空気中をただよう浮遊菌が入る心配もないので安心。

この時、氷が大量にあるからといってバットをもう一枚使ってカスターを上下から冷やせば最速!

なんて思って氷入りバットを下に重ねると、溶けた氷水が上の重みであふれ出るのでやめましょう。

冷蔵庫の中がビチャビチャになってしまいます。

早く冷ましたいなら上に重ねたバットの氷が半分くらい溶けた段階で溶けた水だけ捨てて、カスターをラップごとひっくり返し、再び氷入りバットを上に重ねれば早いです。

ちなみに、最もおすすめな耐熱ラップについては、「この耐熱ラップをオススメする2つの理由」をご覧ください。

アイデア5 「ほぐし方」

アイデア5は「ほぐし方」です。粘度によって(コーンスターチの量によって)ほぐし方を変えます。

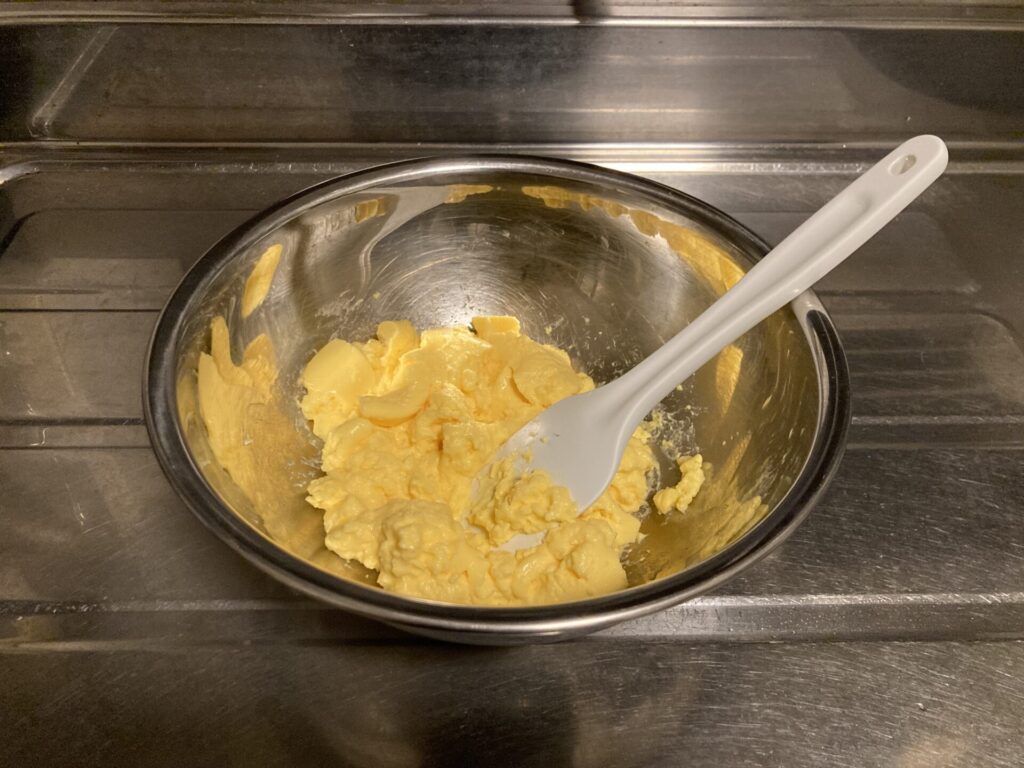

牛乳100に対して、コーンスターチ6g以下の今回のカスターは、ゴムベラでパタパタ混ぜればクリーミーな状態にほぐすことができます。(ちっとは均一にならないかたまり部分が残ったりもするけどおうち用なので気にしない)

7gだとゴムベラだけのほぐしでは若干かたまりが残ります。けど、おうちお菓子なので気にしない〜。気にしない〜。気になる方は以下の方法で。

牛乳100に対して、コーンスターチ8g以上はゴムベラでほぐすのは少し大変なので、深めのボールとハンドミキサーの組み合わせでほぐすのがおすすめ。一番低速で滑らかになるまで混ぜて下さい。

動画では、牛乳100gに対して10gのコーンスターチで作ったカスターを、(牛乳300g使っているので実際のコーンスターチ量は30g)深いボールに移し替えてハンドミキサーの低速で約30秒ほど混ぜて良い感じになりました。

通常の間口のひろいボールだと、カスタードクリームがひろがって逃げてしまうので、混ぜる時間が30秒よりももう少しかかります。

また、カスタードクリームの弾力がしっかりしているので、ボールの下に濡れ布巾を敷き、ボールをしっかり押さえておかないとボールごと吹っ飛びます。

ピタゴラスイッチ。

裏ごすという方法もありますが手間が大変だし、カスタードクリームが裏ごし器にけっこう付着してしまうので量が少し減りますし、道具と工程を間に挟めば挟むほど衛生的な問題が気になるのでおすすめしません。

というとハンドミキサーでも同じじゃないかという疑問を持つ方もいるかもしれません。どちらのやり方でも間違いではないです。

ただ一つ言えることは、カスタードクリームというのは雑菌が繁殖しやすいランキングNo1ともいうべき存在なので、かなり神経を使う必要があります。

できればパストリーゼなどの食品用アルコール製剤でボールからゴムベラからホイッパーから消毒してから、カスタードクリームを扱うことが望ましいです。

おうちお菓子作りなのに、急にハードルが・・。

なんてね。おうちで作るのにお菓子屋さんのようにそこまでやる必要はありませんが、冷蔵保存して早めに食べきる、夏場は特に気をつける。そのへんの意識も頭の片隅に置きながら衛生管理に気を使っていただきたいと思います。

作ってみよう

配合

まずは牛乳100gに対しての基本的な配合を見て下さい。これを知っておけば、いつでも自分の作りたい量で作ることができます。

| 牛乳 | 100g | |

| 卵黄 | 20g | (牛乳の5分の1) |

| グラニュー糖 | 20g | (牛乳の5分の1) |

| コーンスターチ | 10g | (牛乳の10分の1) |

コーンスターチを薄力粉に置き換えても、まったく同じ分量でOKです。

牛乳100gに対してのコーンスターチの量は、基本的に、7〜9gの幅が適切な感じがしますが、4〜6gで作った、滑らかクリーミーなカスターも好きだし、10〜12gで作った弾力が強いカスターも用途や好みがありますので、4〜12gの範囲で遊んでいただければいいかなと思います。

様々なレシピを比べるとコーンスターチや薄力粉は10gという配合が多いです。10gで作るとかなりしっかりとした粘度です。

ミルフィーユのパイに挟んだり、生クリームに合わせたりするには良いと思います。舌にまとわりつく感じがピーナッツバターのようです。

た、たとえがイマイチ・・・。

今回はゴムベラで柔らかくほぐせて、フルーツなどと一緒にデザートとして気軽に味わえる、クリーミーなカスタードクリームを作りたいので、コーンスターチ6gで作ります。

コーンスターチの量が少ないと焦げにくいので最初の練習としても良いです。

牛乳100gに対してのコーンスターチが6gなので、牛乳300gに対してはコーンスターチが18gになります。このコーンスターチ18gの配合で感覚をつかんで幅を広げてみてね。

さて、それでは直径18cmの鍋にぴったりの牛乳300gの配合を見てみましょう。

| 牛乳 | 300g |

| 卵黄 | 60g |

| グラニュー糖 | 60g |

| コーンスターチ | 18g |

| バター | 9g |

| コアントロー | 9g |

| バニラペースト | 3g |

卵黄は1個約20gですが20gに満たないものも多いです。3個で60gない場合は4個使って下さい。その際70gを超えても家庭で作る少量の配合では大した違いにはならないのでそのまま使って下さい。

バター、コアントロー(お酒)、バニラペーストは必ずしも必要ではない副材料ですが口当たりや香りの幅が広がってより味わい深くなります。

なくても全然OKよん。

カスタードクリームが大好きでフルーツにどっさり盛って食べたいアタクシは、いつも糖分取りすぎなので、グラニュー糖は60gを60〜30gの間で減らして作ったりもします。

砂糖の効力は甘さだけではないのでホントはあまり減らさないほうがいいんだけどね。

バターは無塩バターを使う配合が多いですが、いろんなお菓子に有塩バターを使ってみた結果、ほぼ問題なしです。(塩味がわかるほどバターをたくさん使うバタークリームみたいなレシピは別)

お菓子屋さんではないので無塩バターにこだわらなくて全然OK。

無塩バターよりも安価な有塩バターを有効に使ってください。

「コアントロー」はオレンジの香りのするお酒。爽やかな香りとスッキリとしたキレ味がカスタードクリームに一番合うと勝手に思っています。

さくらんぼのお酒「キルシュ」もよく合います。

バニラは、エッセンスなどの人工香料を入れなくてもコアントローなどのお酒だけでとてもおいしいカスタードクリームができますが、本物のバニラが入ると一段と素晴らしい味わいになります。

本物のバニラのサヤを使ってみたいけど、非常に高価なのとナイフで裂いて中の種を取り出して使うという面倒な手間があるので、おうちではなかなか使えません。

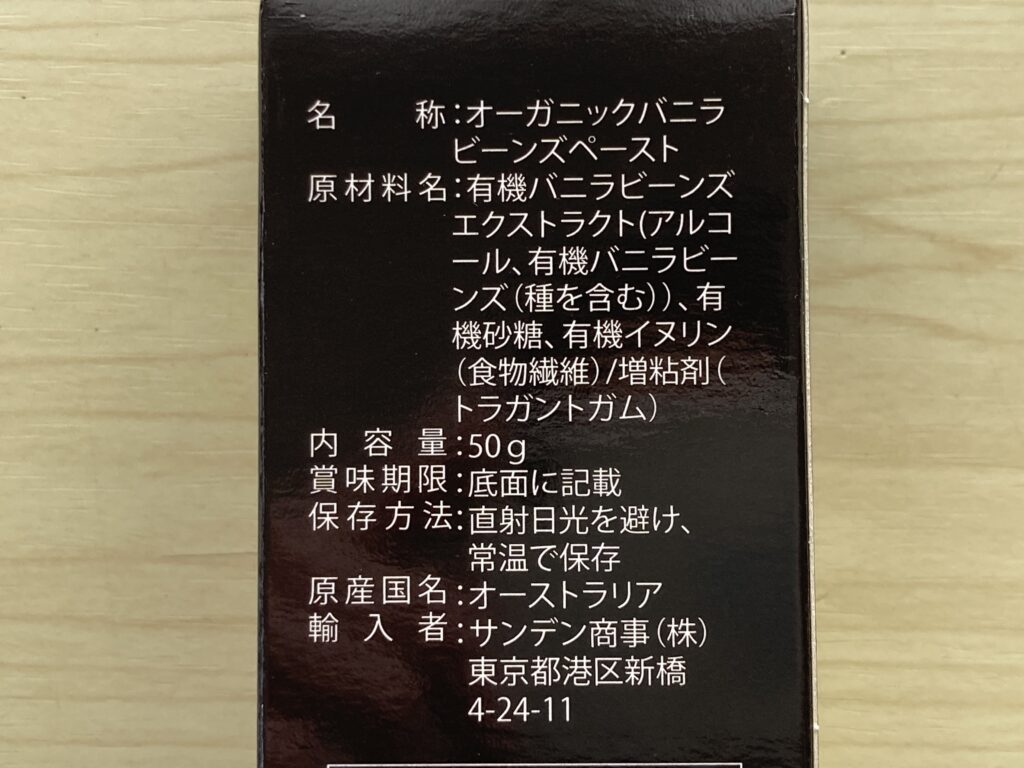

そんな時は、テイラー&カレッジの「オーガニックバニラビーンズペースト」がオススメ。

本物からバニラビーンズを取り出して作ったペースト状で、チューブに入っているので、手軽に使えて本格的な味わいが楽しめます。

カスターの炊き上がりの最後にチューブから直接ピュッと入れて混ぜるだけなのでとっても簡単!

50g入りのチューブからあります。本物のバニラのサヤが高すぎるので、それに比べたら安価だけど、これも1,000円以上するからお高いのよ〜。

誰か日本の工場でバニラを育てる技術を開発しておくんなまし!

カスタードクリーム作りに慣れてきたら使ってみてね〜。

テイラー&カレッジ オーガニックバニラビーンズペースト 50g

作り方

1. グラニュー糖を牛乳に半分、卵黄に半分加える。

砂糖はタンパク質の熱凝固を抑える働きがあるため、牛乳は膜が張りにくく、卵黄は熱い牛乳を加えた時に固まりにくくなる。だから牛乳と卵黄の両方にだいたい半分くらいずつ分けて加えます。

2. 卵黄にグラニュー糖を加えた後、すぐに混ぜておく。ただし白っぽくなるまで混ぜる必要はない。

よく白っぽくなるまで混ぜるという解説があります。これは空気を混ぜ込むことで、熱い牛乳を加えたときに、熱の伝わりの悪い気泡が入ることで、熱い牛乳を注いだ時に卵黄の熱凝固を抑えるという理屈ですが、

アタクシの経験上、80℃くらいの牛乳を混ぜながら加えて卵黄が凝固したことはないので、白っぽくなるほど混ぜる必要はないです。

3. 約80℃の牛乳を卵黄のボールに混ぜながら加える。80℃は鍋のフチに気泡が少し発生しているくらい。

沸騰してしまったら少しほうっておけばいいし、逆に温度が70℃だったとしても卵黄に混ぜた後、炊き上げの時にしっかり加熱すればちゃんと出来上がるので、温度計がなくてもわざわざ買う必要はないですよ。

お菓子つくりを続けていく過程で欲しくなったら買えばええで。

4. ストレーナーで鍋に漉し戻す。

写真左側のような、なるべく目の細かいものが理想ですが、なければ写真右側の目の粗い普通のストレーナーをお使いください。どちらも100均購入です。

目の細かいの最近見かけない・・・。

5. 鍋底から火がはみ出さないような、中強火にかけてホイッパーで常に混ぜながら、粘度が急激に増してくるタイミングを待つ。

粘度が増してもりもり固まり始めたら、さらに焦げやすくなるため、混ぜるスピードを上げて炊き上げます。

もりもりしてきたタイミングでタイマースタート。1分30秒間、頑張って混ぜ続けよう。

6. 艶やかなトロッとした状態になったら、ラップをしいたバットに流してラップで包み、氷を入れたバットをのせて冷蔵庫で冷やします。

(バター、お酒、バニラペーストなどの副材料を入れる場合は、炊き上がり直後に混ぜてから、バットに流して下さい)

7. 数時間冷蔵庫に入れて、完全に冷えて固まってからボールに移して、ゴムベラでほぐしてから使いましょう。

詳しくは以下の動画をご覧ください。

動画

バターもコアントローもブログ上の配合表は9g9ccなのに、動画では15g15cc入れてた。

その辺がテキトーでごめんなさい。バターやお酒は、牛乳に対して2〜5%くらいの範囲(動画の牛乳300gなら6〜15g)で遊んでくだせい。もちろんもっとはみ出しても大丈夫。

動画ではもりもり固まり始めてから鍋をスマホのカメラに近づけたりしている間もデンプンの糊化は進んでいたので、タイマーよりも早めに良い状態に炊き上がっていたけど、タイマーセットしちゃったから動画的に頑張って1分30秒まで混ぜ続けちゃいました。

あと音楽がぶつ切りな上に暗いし字幕もかぶっていてとても見にくいの申し訳ございません。スマホのちっこい画面で編集しているから老眼キツイ。

い・い・わ・け・す・な !

絞り袋に入れてみよう

炊く時にはあんなに、混ぜる手を止めたら表面が乾燥して膜が張るって言っていたのに、冷やした後は、あまり気にする必要がなくなるというのは不思議だね。

そんなん気にしたこともなかったわ〜。

炊いてるときほどではないけど、ちゃんとラップしとかないとやっぱり乾燥しちゃうよ。

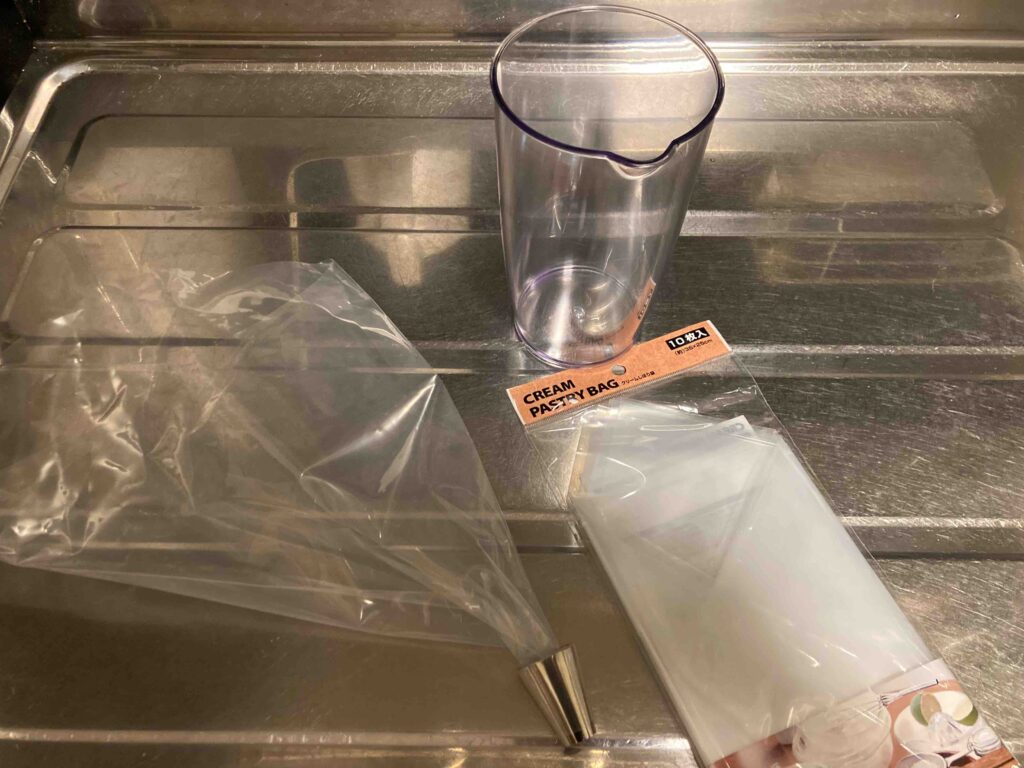

カスタードクリームを搾り袋に入れておくと乾燥しないし、食べたい時にギュッと絞って好きな量をサッと使えて便利。

アタクシが使っているのはセリアの10枚入りです。ダイソーのはプラスチック製のちっこい口金がついています。最近はセリアでもプラスチック製口金付きのがあった気がする。

口金なんて付けなくても先端ちょん切って絞ればええやんけ。

口金をセットした後の絞り袋を、背の高い計量カップにセットして、カスタードクリームを絞り袋に入れています。

このやり方がとてもラク。

写真みたいに透明な計量カップがなくても、お茶の缶とか円柱形の似たような形状のものがあれば代用してね。

卵白の使い道と卵黄の色

余った卵白の使い道はいろいろありますが、すぐ使いきれなくても冷凍保存できます。

アタクシは中華風卵スープやかき玉汁みたいに、溶き卵ならぬ溶き卵白にして、または少し全卵を足して、スープに加えることが多いです。

お菓子での使い道はダックワーズやマカロン、ラングドシャ、メレンゲ菓子などです。

カスタードクリームの色が毎回違うのはなぜ?

使う卵黄の量もあるけど、卵黄そのものの色の強さが毎回違うからかな。

それは、主に鶏に食べさせている飼料の中にどれだけカロチノイド色素が含まれているかで卵黄の色の濃さが違ってくるそうなので、価格や質の問題ではないみたい。

黄色が濃い方が美味しそうに見えるから、飼料にマリーゴールドやパプリカを混ぜて、黄色味の濃い卵黄を作るみたいです。

カスタードクリームの色を濃くしたかったら、卵黄の色みの濃い卵を使ってみよう。

カスタードクリームに合うお酒

コアントローやキルシュはデカ瓶で購入するがよろし。

ケーキを作る機会が少ないうちはサントリーのケーキマジック的なミニボトルシリーズに目がいくと思いますが、ここは一つ奮発してはいかがでしょうか?

小さいのは結局お高くつきますのよ。お酒は超絶長持ちするから安心してデカ瓶で購入してね。

どうしても減らないとお悩みの方は、ちびりちびりとやっちまって下さい。

さいごに

「5つのアイデア」いかがだったでしょうか?

「絶対に失敗しない作り方」とうたい、複雑なお菓子作りのあれこれを、少しでも簡略化、単純化できないものかといろいろなアイデアと情報を盛り込んだ結果、逆に複雑になってしまったような気が・・・。

これからもアタクシの経験と失敗をたくさん紹介して楽しんでいただきたいと思います。かなり長くなってしまいましたが最後まで見ていただきありがとうございます。

もっとシンプルにしてよ〜。

コメント