はじめに

先日、職場のお知り合いの栗畑にて栗拾いをしてきました。たくさん拾ってきた栗をどうしようかと考えてまず頭に浮かぶのは秋の味覚「栗の渋皮煮」。

何年も前に、近所の八百屋さんのお惣菜で初めて出会った栗の渋皮煮。

10粒くらい入って700円くらい。ちょっとお高いな〜なんて思いながらも人生初の味に一目惚れ。

デカい鍋を持ち上げたりしながら、おばあちゃんがほぼ一人でお惣菜を作っているとおぼしき小さな厨房から、お会計の人がいない時にレジに出てきてくれた、そんなスーパーおばあちゃんに聞いてみた。

スーパーだけに。

スーパーちゃうねん。八百屋言うとるやろ。

「これってどうやって作るんですか?」の質問に返ってきた答えが

「最初に重曹を使って煮て、真っ黒い汁が出るから捨てて、全部で5回くらい茹でこぼして作るよ。」と、だいたいこんな感じのことを教えてくれました。

内心「えっ、ウソでしょ。そんなに手間暇かかるの?」と思い、ネットで調べてみると、

な、なんということでしょう。栗の渋皮煮恐るべし!

というか渋皮煮だけでも恐ろしい労力なのに、他にたくさんのお惣菜を揃えているおばあちゃん恐るべし!!

最初の値段の印象がすっかり変わってもうた。

試しに作ってみたら、皮むきだけで途方もない時間がかかるし、手が痛くなって心が折れそう。

こんなに手のかかる逸品をお惣菜としてお店に出そうというおばあちゃんの心意気に感動し、自分なりの渋皮煮を完成させようと天に誓ったのであります。

ほんまかいな。

世の中の多くの人が一生作ることはないであろう栗の渋皮煮。だからこそ一生に一度はチャレンジする価値のあるスイーツだと確信して記事を仕上げます。

おうちにある道具でできるしね。

栗は木から落ちてから、徐々に乾燥し 呼吸で糖分を消費し 甘味も減ってやせていくので、買ってきたらまず洗い、すぐ使わない場合はチルド又は冷凍保存しましょう。

野菜室だと温度が低くないので、栗の呼吸は止まらず糖度はおちていきます。凍るか凍らないかのチルド室で保存すると栗が凍るまいとして糖度を高め、澱粉を糖化して甘くなります。今回は砂糖をたくさん加えて甘くする渋皮煮なので、チルドよりも冷凍をおすすめします。

適当な袋で冷凍すると、冷凍庫臭が移るので確実に密封して下さい。

全体の流れ

1. 洗う(冷凍保存)

2. 熱湯に漬け置き5分。

3. 皮むき

4. 重曹入りの水から加熱し 煮る。(2〜3回繰り返す。)

5. 水から加熱し 煮る。(2〜3回繰り返す。)

6. 水をひたひたにして加熱し、砂糖を加えて冷ます。(2〜3回繰り返す。)

今回は、「重曹ゆで2回→水ゆで2回→砂糖入れ3回」のやり方を紹介していますが、全てを2回または3回にしてもできますし、ゆで時間は重曹ゆでも水ゆでも全て15分設定にしていますが、これも10〜30分の間で自由に調整して下さい。

いろいろな作り方を見比べてみると、重曹の量、ゆで回数とゆで時間、砂糖の入れ方 入れ回数に至るまで、いろいろなレシピが存在します。

なに、当たり前のこと言うてんねん。

おうちお菓子作り的にどこまで省略できるのか、何を減らしていいものかと迷いに迷った挙句、こんなあいまいパターンに落ち着きました。

まだまだ発展途上です。もっとはぶけるように精進します。

最初のばあちゃんの感動秘話どこ行ったんじゃい!ラクしようとしたらあかんで。

結果が同じならラクしたいです。いのち短し恋せよ乙女。

なに、洒落たこと言うてんねん。使うとこ間違うとるわ。

配合

| 栗(正味) | 1kg | 2 kg |

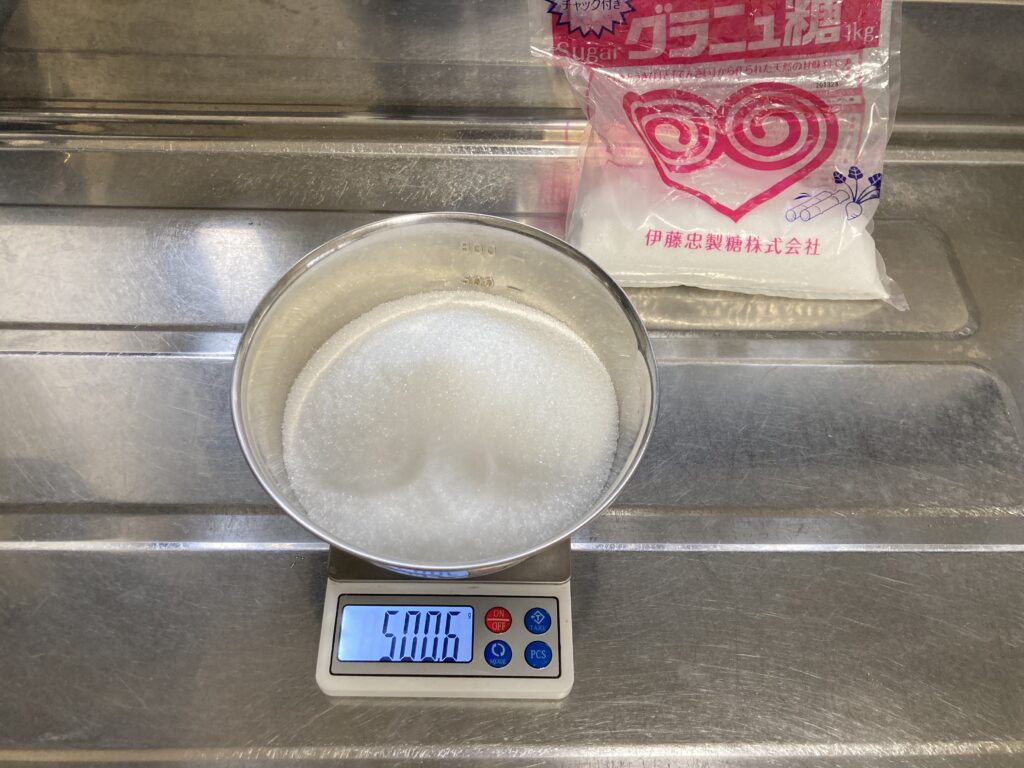

| 上白糖 | 700 g | 1400 g |

| 重曹(料理用) | 20 g | 40 g |

| ラム酒 | 5 cc | 10 cc |

正味(しょうみ)とは、皮など余分なものを取り除いた後の中身のことです。正味1kg を用意するには、栗を皮付きの状態で1.5 kg くらい買っておいた方が無難です。

スーパーで売ってるネットは500gが多いかな。重さを確認して下さい。

重曹はお掃除用に売っているやつと、食品衛生法に基づく安全基準をクリアした食品用に売っているやつがあって紛らわしいです。必ず食品用のものを買ってください。

材料について

鬼皮とは外側の硬い皮のことです。渋皮とは鬼皮の内側で栗の実をおおっている薄いけばけばした皮です。

砂糖はなんでも良いです。グラニュー糖はスッキリとした甘さ、上白糖はしっとりとしてコクのある甘さと言われています。

しっとりとしてコクってなんやねん。

上白糖の方がお安いから特にこだわりがなければ上白糖をお勧めします。

ラム酒は入れすぎるとラム酒の主張が強すぎてせっかくの栗の良さが隠れてしまいます。

入れすぎ注意。最後の最後にちょこっと香りづけに入れる程度。

作り方

まずは栗を良く洗ってね。

ここで水に浮いてしまうやつは、乾燥して軽くなっていたり、虫食いなどで中に空洞ができたりしているそうで、捨ててしまうという選択肢もありますが、

アタクシは今まで虫に出会ったことないし、仮に虫がいたとしてもその部分を取っぱらって栗ご飯にでも使って下さい。

もったいないので。

皮むき

皮をそのままむくのはとてつもなく大変なので、熱いお湯につけてからむいたほうがラクです。

今回は冷凍保存していたものを熱湯に5分つけてみました。

真冬や冷凍した栗で 熱湯がすぐ冷めてしまい 皮が固いままむきにくい場合は 少し火にかけて下さい。ただしここで加熱しすぎると煮崩れの原因になるので注意して。

皮むき前のアクションを色々調べてみると、「最初に必ず冷凍する」「前の晩から水に付けておく」「数分ゆでる」「ゆでた後フタして20〜30分つけておく」なんて色々。

まったく何が正解かわかったもんじゃあ~りませんか。

アタクシの経験上、ここで皮むきをラクしようとして思いっきり茹でたりすると、鬼皮は柔らかくなってむきやすくなるけど、後で煮崩れること必至!

さっき聞いたわ。

なのでバランスが大事ということで、熱湯に浸して5分放置。又は2〜3分茹でる。くらいがちょうど良いのかなと思っています。

そんなわけで熱湯を注いで5分放置してみました。

ここからは非常に時間がかかる皮むきなので音楽でも聴きながらゆっくりやってね。

アタクシの今回の量は約2kgの量で2時間コースでした。

慣れない時は今回の倍くらいの時間がかかっていたので、初めてチャレンジする方は、1kgで2時間以上かかるかも。

本当に気が遠くなる作業。腱鞘炎必至。ここで心が折れてやーめたってなるかも。今回完成しても来年からはやーめたってなるかも。

そこまでネガティブを語れるって、すごいな君は。心を入れ替えてマインドフルネスのトレーニングだと思って取り組みなさい!

お尻を上にして、お尻のザリザリしたところのカドっこから、ギコギコ刃を入れて、親指で押さえながら、とんがり頭に向けて手前に引っ張る。

手前の一面がだいたいむけたら、あとは手でむける。

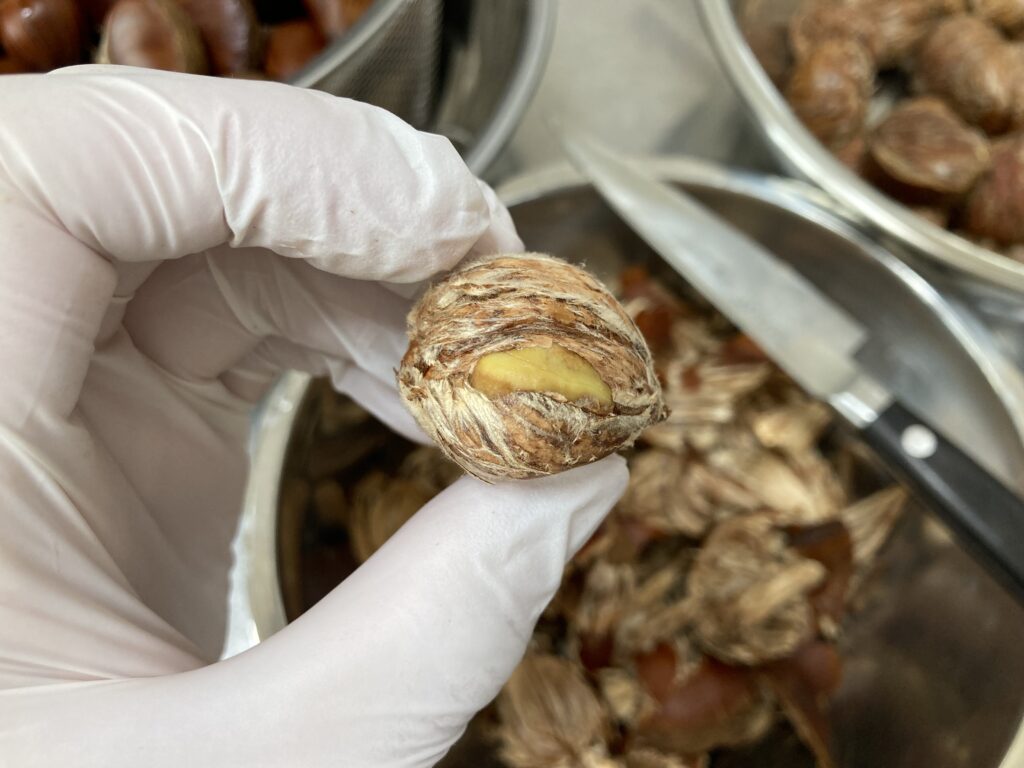

下の写真のように、皮のザリザリしたお尻の部分は、渋皮が剥がれやすい場所でもあるので、ここで無理して取り除かずに残しておいても良いです。

重曹で煮ているうちに緩んできて取れやすくなるので。

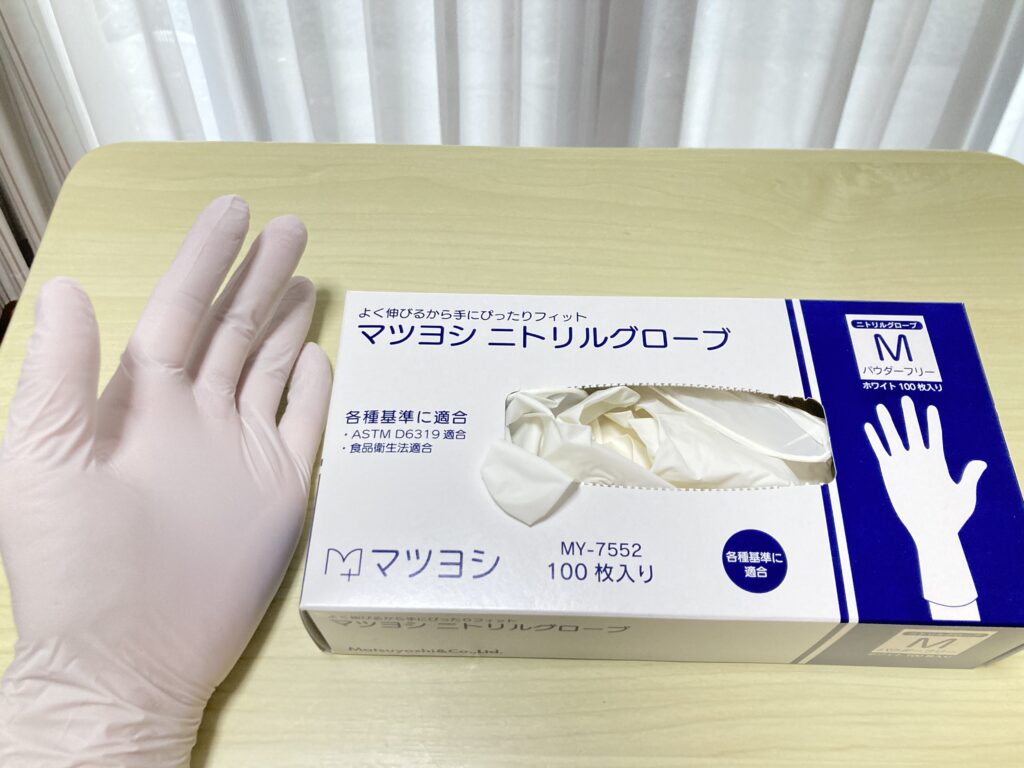

うっかり刃を滑らせても軽症で済むようにニトリルグローブ をはめてむくのをお勧めします。手荒れ防止にも効果的。

栗の硬い皮が、親指と爪の間にブッスリと刺さったときもニトリルグローブ のおかげで傷が浅くすみました。

ひ〜、想像するだけで痛い。

下の写真のように、ほんの少し削れて黄色い実が見えただけでも、ここから渋皮がはがれて煮崩れていきます。

慎重にむいておくんなせい。

最初に2000g以上あったところから、傷んでいた栗を外し、皮をむいて、全部むけた状態で正味1500gになりました。

おっさん、レシピ通り 正味1キロでやってくんねえかな。

皮むき よもやま話

あとでいろいろ調べてみたら、皮むきのやり方で、もっとラクかもという方法が2つありましたので、ご紹介させていただきます。

ひとつはまな板に栗を置いて、まな板に接しているお尻からナイフの先端で切り込み、ナイフの先端をまな板に固定したまま栗を持ち上げて皮をはがしていく方法。

もうひとつは、栗の土手っ腹にペティナイフの先端を超鋭角に差し込み、(鬼皮だけを切り、渋皮を傷つけないように超鋭角に切り込む)ほんの少しだけ縦に切り込みを広げ、その切れ目をとっかかりにして”骨抜き”を使ってむいていく方法です。

聞いてるだけでめまいしてきたわ。どこがラクやねん。

骨抜きを使った皮むきをしてみたくて、骨抜きだけ買って来ました。セリアのよりダイソーの骨抜きの方が先端が鋭利に見えたのでダイソーのを買ってきました。

あと、出来上がった栗の渋皮煮を入れるための容器はセリアで購入。

骨抜き1本買うのに、百均なん往復してんねん。

皮むきの追伸です。まな板に置くパターンも、骨抜きを使うパターンも、どっちも思ったほどの良さはありませんでした。

やっぱり普通のむき方が一番でした。皮むきの様子を動画にまとめましたので興味のある方はどうぞ。

皮むき動画

重曹で茹でこぼす

使う鍋は、ステンレスかホーローが良いです。アルミ鍋はアルカリ性に弱いため、重曹を入れて使うと黒ずみになります。

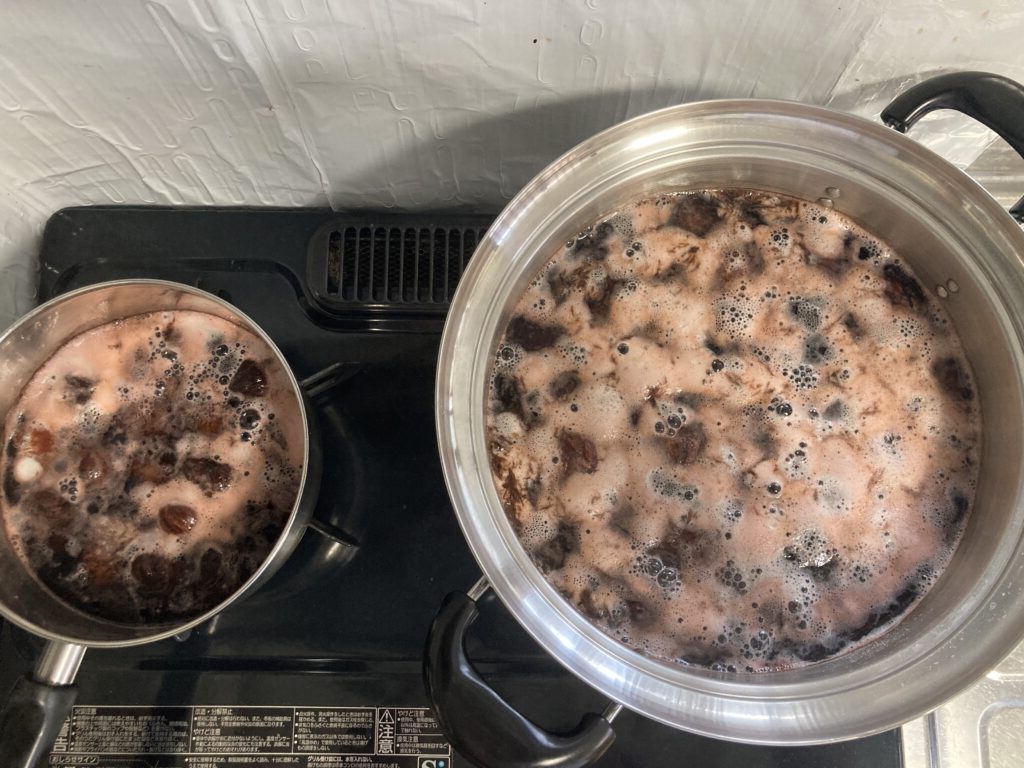

栗が全部かぶるくらいのひたひたの水に重曹の半分を入れて強火にかけます。(もう半分は2回目の茹でこぼしで使います。)

重曹 小さじすり切り1杯で約 5g なので、小さじ2杯でだいたい 10g 。

沸騰しそうになったら、弱火にして約15分煮ます。

| 栗(正味) | 1kg | 2 kg |

| 上白糖 | 700 g | 1400 g |

| 重曹(料理用) | 20 g | 40 g |

| ラム酒 | 5 cc | 10 cc |

1枚目の写真がタイマースタート時のもの。2枚目の写真が15分後のものです。重曹のあわあわと赤黒っぽい色の液体になります。

時間になったら流しに移して、水道の流水を鍋肌から静かに注ぎながらしばらく放置して水をいれかえます。

栗がびっくりするから、ゆっくりゆっくりな流水で、ゆっくりゆっくりな温度変化でお願いします。

栗がびっくりするってなんやねん。ダジャレかいな。

たぶん加熱による膨張と、冷却による収縮を急に行うと、煮崩れしやすいということだと思うぞ。

あと、水が直接当たると水圧によるダメージで崩れやすくなると思うぞ。

最近は水をゆっくり注ぐのも あまり神経質にやらなくなりました。ザルを鍋の上に重ねて黒い茹で汁を捨て、新しい水はケトルで温めたぬるめのお湯を注いで沸かす時間を省略しています。最後までが長いので、手抜きできるところは手抜きして下さい。

15分弱火で茹でて、黒い茹で汁を捨てたら、表面の皮やスジなどを取っていきます。

水につけたり、流水で流したりしながら渋皮をきずつけないように表面に残った繊維などを指でそっとこすりとったり、スジは竹串やつまようじなどを使ってそっと取り除きます。

皮むきの時残しておいたザリザリのお尻部分も取り除きます。

ただし!ここで完璧に全てを取り除かないで!

一度に完璧を目指して表面がつるつるになるほど頑張ってこすり取らないこと。

水を入れ替えたら残り半分の重曹を加えて、同じことをもう1回繰り返します。さらに渋皮がゆるんでくるのであせらず少しずつ表面を綺麗にしていきましょう。

重曹2回目でまだこんなに黒い色がでます。写真1枚目が沸騰直後。写真2枚目が15分後。

1回目と同じく、水道の流水を鍋肌から静かに注ぎながらしばらく放置。その後水につけながら渋皮を指でこすりとる。

何度も言いますが、完璧主義は禁物。渋皮を傷つけないことが一番大事。

一粒づつ別のボールに移しながら、腰を曲げながらの作業がなかなか大変!

四股踏み開脚ポーズでなんとかしのいだおっさん。

真水から茹でこぼす

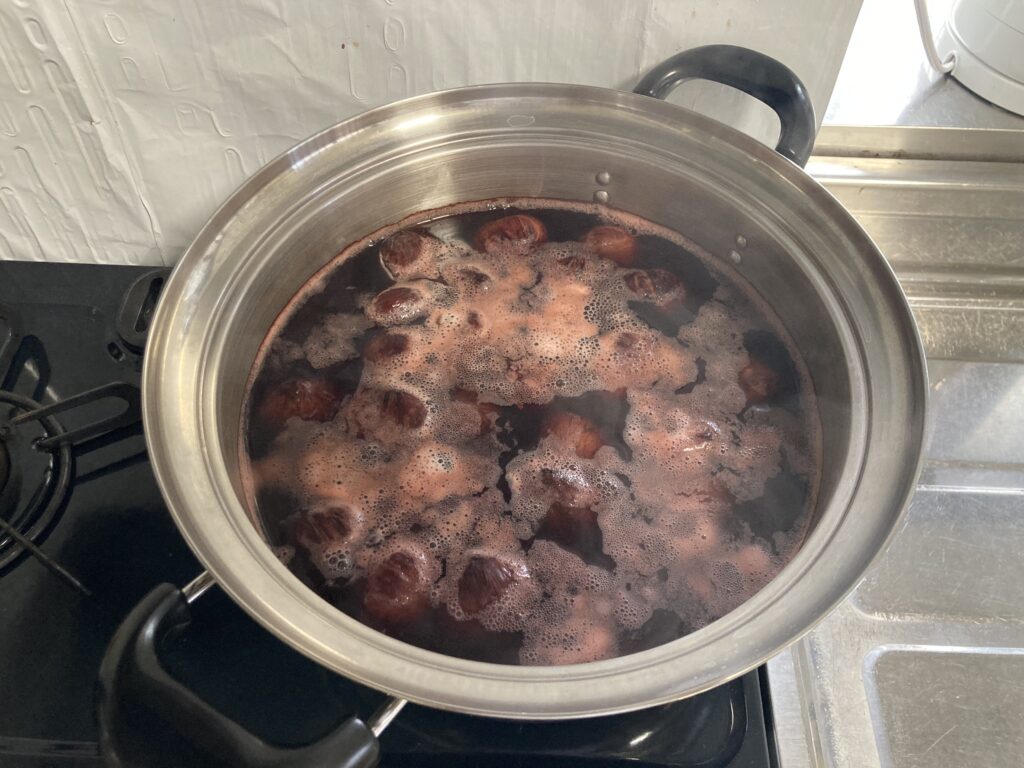

空になった鍋をいったんきれいに洗ってから、そっと栗を鍋に戻し水を入れて火にかけます。

写真1枚目が1回目の水ゆで15分後。まだまだ濃い色が出ます。写真2枚目の2回目の水ゆで15分後。だいぶと色がおさまってきました。

それぞれ重曹の時と同じく、栗によけいな力を加えないように弱火で、水の交換はそっと入れ替えて下さい。

柔らかく煮えたかどうか、つまようじで刺して硬さをみて判断してね。

ひとつ食ってみりゃええやんけ。

加熱して砂糖を加えて冷ます

皮むき後の正味1500gの栗に対してひたひたの水を計ってみたら1500gの水でした。

何んという奇跡。皮むき後の正味量と、ひたひたの水分量が同じだなんて!

ぴたんこ症候群。

水を計量する必要はございません。栗がちょうどつかるくらいのひたひたの水を入れて沸騰直前まで加熱し、レシピの砂糖の3分の1を加えて溶かし 自然に冷まします。

栗がまだ硬い場合は柔らかくなるまでしばらく煮てからグラニュー糖を加えてね。ただし、加熱して砂糖を加えて冷ますというルーティンを3〜4回繰り返す間にも徐々に煮えて多少は柔らかくなるので、ここで完璧な柔らかさになっていなくても大丈夫です。

どっちやねん。

どうして砂糖を何回かに分けて加えるのかといいますと、一度に砂糖を全部入れると液体の糖分濃度が一気に高まり、浸透圧で栗の水分が外に吸い出されて、栗が縮むリスクがあるためです。

冷めるまで常温放置しておきます。厚みのしっかりした鍋だと冷めるまでかなりかかります。

ゆっくりと冷めていく間に、甘みが栗の中に浸透していきます。

砂糖入れ2回目。火にかけて沸騰直前、上白糖の残り3分の1を加えて火を止めてフタをして自然に冷まします。

砂糖入れ3回目。これで「加熱→上白糖を3分の1加える→冷ます」のサイクルを合計3回終えました。

最後の甘さ調整

栗の正味量の7〜8割の砂糖がちょうど良い感じだと思い7割レシピにしていますが、水の量の増減や甘さの好みもありますので、味見して物足りない方は、更に上白糖を加えて調整して下さい。

こちらもお好みで、ラム酒を最後に入れて香りづけ。

容器に入れる

なるべく熱いうちに、耐熱密閉性のある容器に、スプーンやトングなどで栗をそっと移してから、おたまで栗がつかるくらいのシロップを注いで下さい。

シロップは下にたまった沈殿物が混ざらないようになるべくきれいな上澄みを入れてね。

冷凍保存もできます。ただし瓶に入れて冷凍するのはやめて下さい。中身が膨張して割れます。プラスチック容器も目一杯入れない方が良いです。というか冷凍する場合は、汁ごと冷凍すると割れる可能性があるので、粒だけにして冷凍するか、汁も一緒にジップロックに入れて、汁が漏れてもいいように更に大きめのタッパーに入れて冷凍して下さい。

最後に

今回の栗の渋皮煮、いかがでしたか?タイトル通り、「一生に一度のチャレンジ」をするかどうか、悩まれているのではないでしょうか?

富士登山みたいに言うてハードル上げんといて〜。

おまけに、あれこれレシピを見比べても、正解がさっぱりわかりません。

こっちはもっとわかんねーわ。

レシピによって様々なので、最後は自分の目と感覚を信じて自由に選択してくださいね。

お願いだから自由に選択とか言わんといて〜!

今回はかなり煮崩れてしまったので、次回は1回1回のゆで時間を15分ではなく、10分に調整してみようと思いました。

そんで水ゆでを2回から3回にしてみようと思いました。

そんで砂糖入れを2回でできるか試してみようと思いました。

まだまだ長い旅路が続きそうです。

めんどくさすぎて付き合いきれね〜。

最初はかなりドス黒い色だった煮汁が、何度もゆでこぼしていくうちにだんだん淡い色になって、こんな素敵なワインのような美しく透き通った淡い朱色に。

渋皮煮の魅力。ハマる!

一生に一度は体験してみたい秋の風物詩「栗の渋皮煮」でした。

次回もお楽しみに〜。

じゃね〜。

追伸:およそ1kgの栗で再びチャレンジ。重曹も小さじ1(約5g)と控えめな量にして、重曹で10分2回。水ゆで10分3回(水ゆで2回目でまだ濁っていたので)砂糖煮は2回(700gの上白糖を350g×2回に分けて加えました)

栗が小さめだったこともあってか、最初に紹介した1回の茹で時間15分から、10分に変えてみたけど、いい感じにできました。

最初のゆで時間が短い方が、栗の固さがしっかりと残るので、渋皮のこすり取りがやりやすいです。10分サイクルもオススメです。

ただし最終的には柔らかくならないと美味しくないので、後半の水ゆで時間を長めにして調整して下さい。

また、外側が黒っぽい栗はどのようにしても硬いままです。自分のおやつにしてしまいましょう。

ということでアタクシの理想の渋皮煮は、1.5 kg の栗を買ってきて→熱湯つけ置き5分→皮むき後の正味1kg の栗を→重曹小さじ2で10分→重曹小さじ1で10分→水からゆで10分→水からゆで10分→水からゆで10分〜柔らかくなるまで→加熱してから砂糖の半分350g加え放置して冷ます→加熱してから砂糖のもう半分350g加え放置して冷ます→出来上がり。

アタクシとしては煮崩れる直前の柔らかさが最高に美味しいと思っているので、多少煮崩れてもいいという気持ちで、最後はしっかりと柔らかく調整してくだせい。

頑張って省略したつもり。

複雑・・・。

栗歴45年の兵(つわもの)と女性パティシエの動画の紹介

ただやっぱり、栗歴45年の方の動画を拝見しますと、重曹小さじ1で30分煮て30分放置して冷ますを3回繰り返し、砂糖を加えて60分煮て放置して冷ますを2回繰り返してという、途方もない労力をかけているので、なんだか恐縮してしまいます。

あいだあいだに一粒一粒指でこすったりしているので本当に一日仕事!

文字と写真一辺倒のアタクシのブログで文字からイメージすることが苦手な方は、

こちらの女性パティシエ「Saki Plus」さんの栗の渋皮煮の動画がとてもわかりやすかったので、紹介させていただきます。

ちょっと道具の解説

また、鍋を傾けてそっと水の入れ替えなんて、まどろっこしい茹でこぼしの作業が、ずっとラクになるダイソーの水切りザルを見つけてしまいました。

うちで使っている内径22cmの鍋にスポッと収まるぴたんこサイズ(ザルの上の輪っかが直径24cm、底の部分が直径20cmでした)皮むき動画の後半で使っていますので動画をご覧ください。

と昔は書いていたけど改めてフツーのザルを重ねてみたらフツーにできました。

ほほう、ってことはダイソーの特殊なザルはいらねーってことか。紛らわしいから消したほうがええで。

ニトリルグローブ

こちらはAmazonで購入したニトリルグローブのMサイズ。

ニトリルゴムという合成ゴムで作られています。俗にいうゴム手袋はラテックスという天然ゴムで別物です。ラテックスは摩擦力が強すぎて使いにくいです。

ニトリルゴムは他の材質の手袋に比べて断然使いやすいです。どこのメーカーもだいたいサイズが、S・M・L の3種類と、色は水色、白、黒が多いです。

手首が長いロングタイプもあります。「パウダー付き」と「パウダーフリー」(粉なし)とは、着脱しやすいように手袋内面にコーンスターチ を付けているタイプが「パウダー付き」。

手袋内面に加工を施し、粉がなくても着脱しやすくしたタイプのことを「パウダーフリー」といいます。

おまけ

ところで、初めて出会ってしまいました。しかも2匹も!

やっぱりいらっしゃったんですね!

未知との遭遇。

ひ〜、いらんもん映すなや!

どこまで作っても八百屋のおばあちゃんの領域には及びませんが、アタクシも この季節だけの味わいを いつまでも追求していきたいと思います。

ではまた、次回もお楽しみに。じゃね〜!

コメント