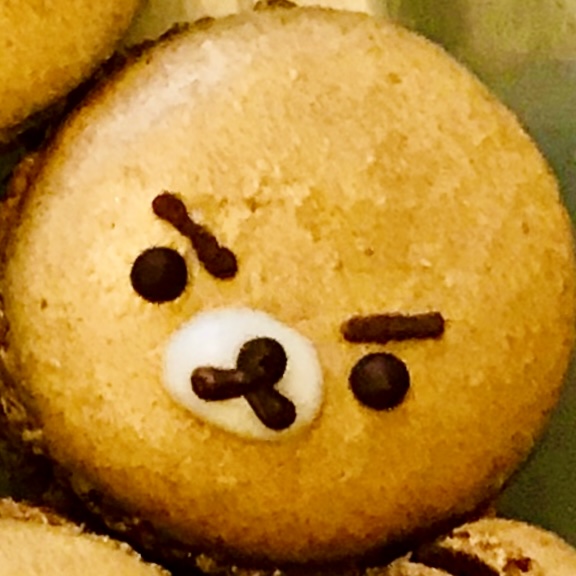

ショートブレッドといえばウォーカー

ショートブレッドといえば真っ先に思い浮かぶ赤い柄の箱がおしゃれなスコットランドの老舗「ウォーカー」のショートブレッド。

赤いチェックの柄は、スコットランドの男性の正装「キルト」がモチーフなんだとか。

これを初めて食べた時から、すぐに熱烈なファンになってしまいました。

ザックリとしたとした噛みごたえのある生地と、いつまでもあとをひくバターの余韻で手が止まらなくなる。

おっさん、顎関節症で噛めんとちゃうんか。

ア、アゴがしんど。袋の上から麺棒で叩いて粉砕してからと。

そんな硬くねーわ。

糖質依存のおっさんは、アゴの痛みより欲求が勝つみたいね。

ところで、ショートブレッドの「Walker’s」は、なぜ「ウォーカーズ」ではなく「ウォーカー」と読むのかな?

そんな細かい事にこだわってるからお菓子作りがはかどらへんねん。

ChatGPTに聞いてみよう。

「’s」は 所有格 だから Walker’s は「ウォーカーさんの」という意味で、所有者を示す ’s です。

そのため日本語で表記する際に直訳的に「ズ」をつけると、不自然に感じる場合があります。

例:McDonald’s マクドナルドであって「マクドナルズ」でないのと同じ。

あと、日本での商標登録名が「ウォーカー」だから 「ウォーカー」 で定着しているそうよ。日本向けの商標・マーケティング上の理由ね。

現地では「ウォーカーズ」と発音されるが、日本では商標上「ウォーカー」で定着している との事です。

読み方の講義が終わったところで、ウォーカーについてもうちょっと教えてんか?

Walkers Shortbread Ltd. は1898年創業のスコットランドの老舗メーカー。

出た、おっさんの好きな創業100年越え。

王室からの数々の受賞歴を持ち、英国王室御用達(Royal Warrant) も授与されています。そのためパッケージには王冠の紋章が印刷されています。

つまり、ウォーカーのショートブレッドはただの「人気のお菓子」ではなく、英国王室に認められたブランドなのです。

そんな御大層なお菓子をおうちで簡単に「再現レシピ」なんてやったら、バチがあたるわよ。

ひ〜っ、お許しを〜。

パッケージの左上には 金色の「紋章」、右上には1898年創業「125YEARS」のマーク。

再現できるかな?

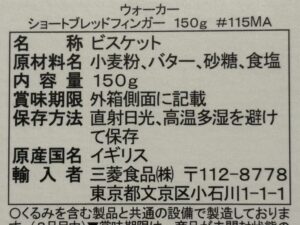

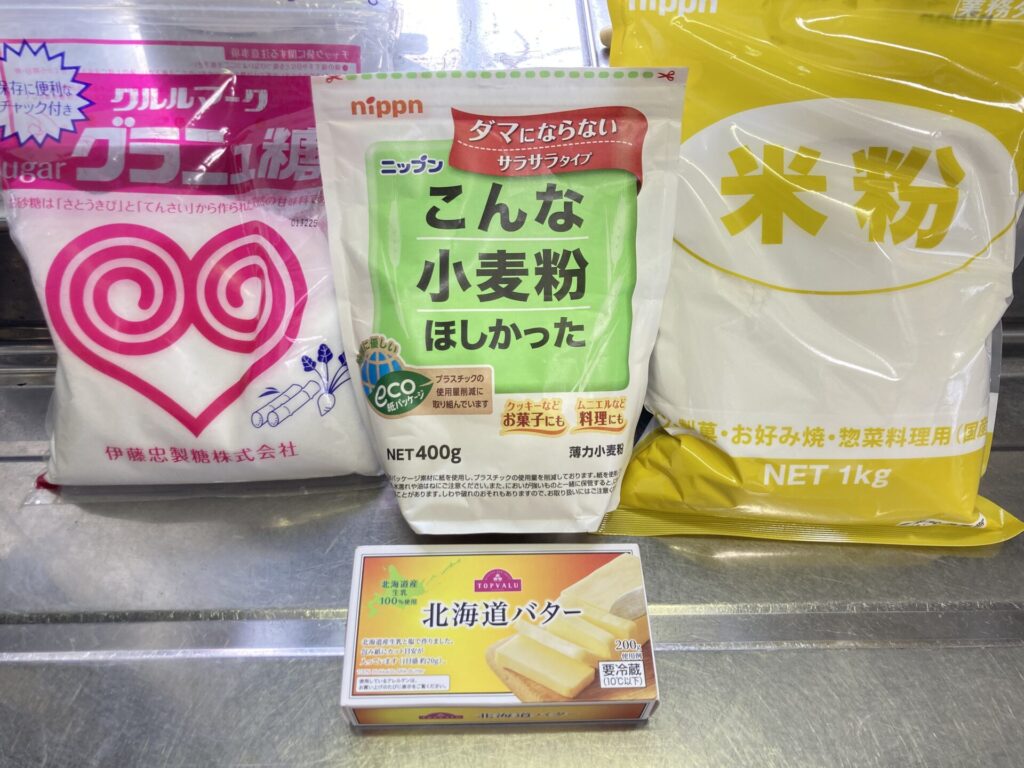

ウォーカーのショートブレッドの原材料は「小麦粉」「バター」「砂糖」「食塩」の4種類。

簡単にそろう材料なのでいろいろ作ってみたけど、食感も味も全く近づけない。きっと日本の小麦粉とバターが根本的に違うんだと思う。

材量のせいにしましたね。

100年以上の歴史の重みを、なんや思てんねん。

お高いバターと小麦粉を使えばもしかして?と思ったけど、おうちお菓子作りのハードルを上げないように、お手頃価格なものでいろいろ試した結果をお届けします。

材料費けちっとらんで本物に近づけんかい。

節約は主婦の鑑(かがみ)。

ウォーカーのショートブレッドを食べた後に、自分で作ったショートブレッドを食べると、ぜんぜん別物な感じがしますが、美味しいのでよしとします。

納得したんか!再現レシピのタイトル返上せぇ!!

自分の限界とアゴの障害を受け入れる心の安らぎをお与え下さい。

・・・。

無塩バターより有塩バターの方が安いし、塩とバターが最初から一緒になっているから、ショートブレッドの4種類の材料が3種類になってラッキー、ということで有塩バターを使っています。

節約は主婦の鑑(かがみ)。

わかったから、はよ作りなさい。

アタクシは食感を軽くするための米粉を配合しているので結局材料が4種類になっています。

いらんことすな。

| バター | 200 |

| 砂糖 | 70 |

| 薄力粉 | 200 |

| 米粉 | 70 |

なんということでしょう、この美しい配合は!

何度も作り倒して家庭で作りやすく、かつ覚えやすい配合に仕上げました。

おいしい配合を追求せぇっ!!

材料

砂糖

砂糖は、市販のグラニュー糖や上白糖を使うと粒々が溶け切らずに残り、ざらついた食感になると思っていましたが、混ぜているうちにほとんど溶けてしまうのか、出来上がりの食感に全くと言っていいほど影響しません。

混ぜ足りないとちょっと残るよ。

まずはある材料で作ってみてね。混ぜ足りなくてざらつく食感が残ったとしても、それはそれで良いと思います。

表面にグラニュー糖をまぶして粒々食感を残すクッキーもあるしね。

と言っておきながら、完璧を目指す方には、cotta(コッタ)や富澤商店などのネット製菓材料店で「微粒グラニュー糖」や「粉糖」をオススメします。

微粒グラニュー糖や粉糖はスーパーなどでは少量で割高ですので、ネットでの購入をおすすめします。

cottaでは「微粒グラニュー糖」が「細目グラニュー糖」という名前になっています。

薄力粉

薄力粉はニップンの「こんな小麦粉ほしかった」を使っています。

以前、業務スーパーの薄力小麦粉で作ってみたら200gを210gくらいに増やさないと、べたべたした生地になってしまいました。

小麦粉は種類によって吸水率が違うので仕上がりも変わってしまいます。

皆さんのご家庭にある普通の薄力小麦粉も200gでべたつくようなら、少し足して調整してください。

全体がしっかりと混ざってから、べたべたしない粘土のような硬さになり、それでいて伸ばした時にひび割れにくい生地が理想的です。

伸ばすまでわからんやないかい。

じつはバターも種類によって水分量が微妙に違います。水分がだいたい 15〜18% 含まれています。残り約 80数%が乳脂肪。それと少量の乳固形分です。

わけわからなくなるから、余計な情報言わんでええねん。

米粉

米粉は、どのスーパーでもだいたい置いてありますが、アタクシは業務スーパーの1kgを使っています。

米粉をコーンスターチにそっくり入れ替えてもOK。米粉やコーンスターチなどのデンプンが入ることで食感がかなり軽くなります。もう舌でつぶせるくらい!

それって食感がしっかりとしたウォーカーのショートブレッドとは反対の方向性なんじゃないの?

別にアタクシのアゴに合わせているわけじゃないですのよ、おほほほほ・・・。

深いボール

ここで使用している深くて大きいボールの紹介です。

バターを入れるのに使っている深型のボールは、間口の直径が21cm、深さが約13cmのものを使っています。

深いボールのほうが後で粉を混ぜるときに飛び散りにくくて混ぜやすいよ。

ちょっとお高いですが、他のお菓子や料理を作る時も使用頻度の高いボールなので、一つあると便利です。

アタクシのと全く同じものが見当たりませんでしたので、同じサイズと形状のボールを紹介します。

この深くてデカいボールを買おうとしているそこのあなた! ショートブレッド作るだけなら耐熱ガラスボールでもできるよ。

たびたび追加される「追伸」を最後まで読破してから決めた方がよさそうね。

計量

| バター | 200 |

| 砂糖 | 70 |

| 薄力粉 | 200 |

| 米粉 または コーンスターチ | 70 |

まずはバターを深ボールに計量します。バターを最初に計量し、1cm厚位にスライスして深ボールの内側に貼り付けているのは、早く柔らかくするためです。

バターを箱のままだしておいて、室温で柔らかくしても良いです。

バターを溶かしてしまうと、サクッとした食感が失われ、ガリッと硬めになってしまうので、コンロの火でボールの底をあぶってバターを柔らかくするというような荒技は控えましょう。

うまい棒がカリントウみたいになる感じかな?

そんなにひどく変わらないよ。ウェハースがうまい棒になるくらいかな。

食感の例えがひどいわね。

バターが室温(20℃くらい)で混ぜやすい柔らかさになる春や秋に作るのがおすすめです。

夏なら冷房で、冬なら暖房で調整してね。

バター以外の材料(薄力粉、米粉、砂糖)は冷蔵庫に保管しておいて冷えていたほうが、バターに混ぜたときにバターが必要以上に柔らかくなったり溶けたりすることを防いでくれます。

混ぜる直前までバター以外の材料を冷蔵庫に入れておきましょう。冬以外はね。

粉類は冷蔵保存で夏場の虫害も防ぐことができます。

一度開封した薄力粉などをシンクの下など常温下で保存すると、ダニなどが爆発的に増えて、それを知らずに食べてしまうとアレルギー症状が出てしまう危険性があります。

くれぐれもご注意を!

アタクシの場合は、夏場は、まな板プレス用のまな板2枚と天板も冷蔵庫で冷やしておきます。

一人暮らしのおっさんしか冷蔵庫にそんな余裕ないっちゅうの。

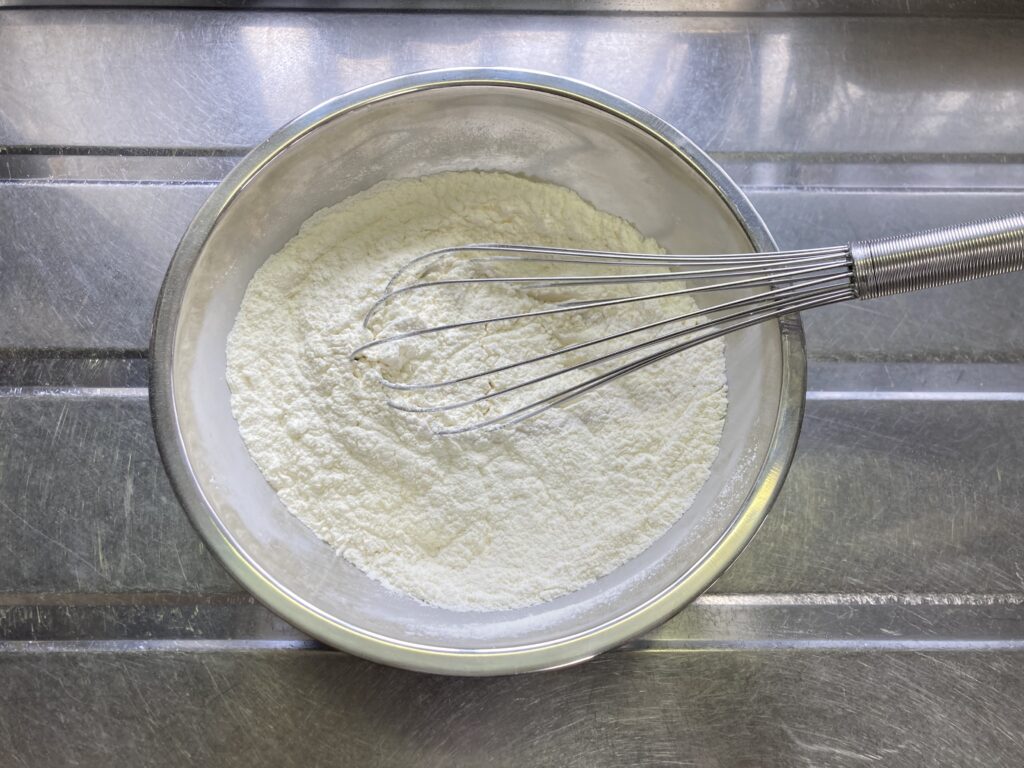

薄力粉と米粉の計量は、同じボールに一緒に計量して、バターを混ぜる前のきれいなホイッパーでぐるぐる混ぜて均一にしておきましょう。

今回使用する薄力粉、ニップンの「こんな小麦粉ほしかった」はダマになりにくいサラサラな薄力粉なので振るわなくてOK。

米粉もサラサラだから振るわなくて問題ないです。

一般的な薄力粉の場合は、振るったほうがダマがなくなる気がしますが、サラサラな米粉と一緒にホイッパーでぐるぐる混ぜていると、ダマっぽさがなくなります。

多少ダマっぽさが残っていたとしても、混ぜたら粘土みたくなる生地なので、そんなに気にしなくても大丈夫です。

ということで米粉を配合すると、振るうというめんどくさい作業からも解放されます。

米粉 配合せんでも振るわなくてええやろ。ちゃんと実験したんか?

スポンジ生地を作るなら振るったほうが良いですが、今回は効果の薄い作業工程なので、はぶいてしまいましょう。

作り方

先ほどお伝えしたように、薄力粉と米粉は、同じボールに一緒に計量して、バターを混ぜる前のきれいなホイッパーでぐるぐる混ぜて均一にしておきます。

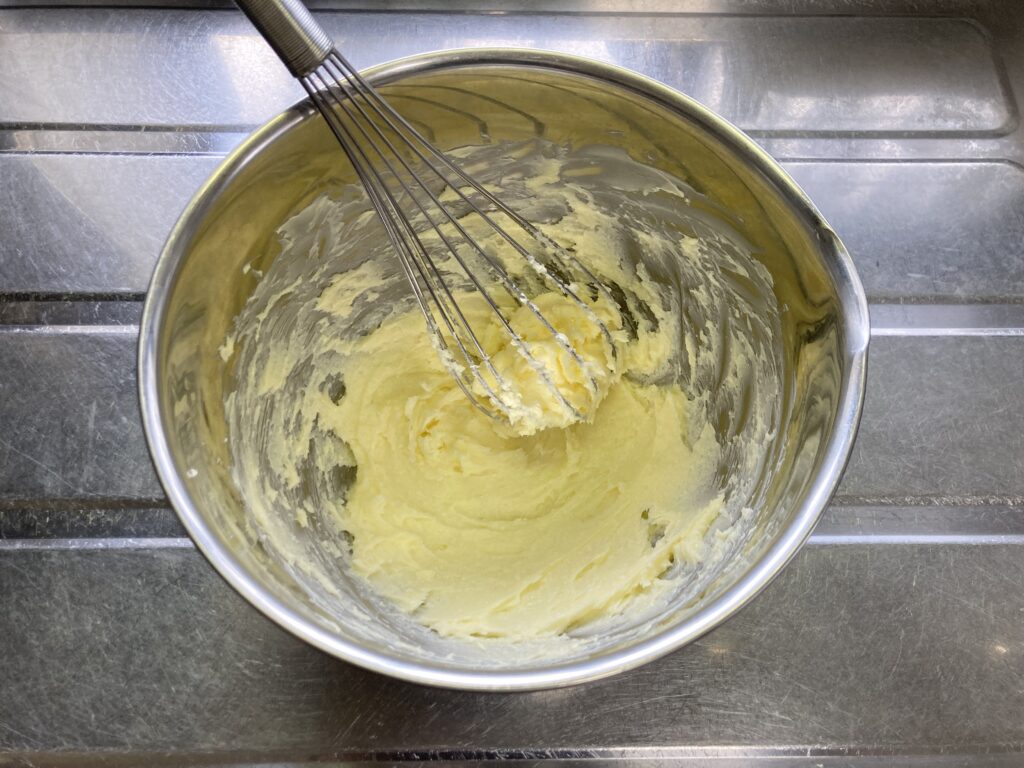

バターをホイッパーでほぐしてグラニュー糖を加え、さらに混ぜます。

ここがいつも一番大変なところ。

バターがなかなか柔らかくならず、腕力に任せてバターをぐりぐり混ぜていると、バターがホイッパーの中に団子状に固まって、けっこうめんどくさいです。

混ぜ始める前に、バターを指がぶすっとはいるくらいの柔らかい状態になるように、早めにバターを常温に出しておきましょう。

または、薄くスライスしてボールに貼り付けておいて、時々バターの柔らかさを確認しながら他の準備をしていきましょう。

そんなめんどくさいことしてないで、耐熱ガラスボールで電子レンジの最弱ワットで柔らかくすれば良いんじゃないの?

おっさんの変なこだわりに巻き込まないでくれる?

・・・じゃ、じゃあ電子レンジと耐熱ガラスボールを使って下さい。

バターをどうしても早く柔らかくしたい場合は、耐熱ガラスボールや陶器など、レンジ対応の容器に入れて、解凍モードや最弱ワットで、柔らかくして下さい。

5〜10秒単位で様子を見ないとダメだよ。

「微粒グラニュー糖」や「粉糖」を使う場合は、すぐ溶けるので、ホイッパーを使わず「木べら」や「ゴムベラ」だけで最後まで混ぜていくことも出来ます。

全体がしっかりと混ざればOKです。

最後は手でまとめるのがラクです。

ただしこれも手の熱でバターが溶けるので、ある程度しっかり木ベラなどで混ぜておいて、手の熱が伝わらないようになるべく触らないようにサッとまとめる程度にします。

ニトリルグローブ

手袋をして混ぜると手袋をしているぶん手の熱の伝わりが抑えられるよ。

アタクシはニトリルグローブという手袋を使っています。

お菓子作りはもちろん、洗い物や掃除をする時などにも、手荒れ防止で使えます。

細かい話ですが、お菓子作りやパン作りをする方にとって、このニトリルゴム手袋には意外な利点があります。

おっさんのウンチクが始まるわよ。

オーブンから天板を出すときに軍手やミトンを使うと思いますが、ニトリルゴムではない、普通のラテックスという天然ゴム製の手袋だと摩擦力が強すぎて、ゴム手袋をしたまま軍手をつけるのは至難の技です。

ところが合成ゴム製のニトリルゴム手袋の場合は、摩擦力が適度に弱いので、ニトリルゴム手袋を付けたまま軍手を付けたり外したりできるという超優(すぐ)れものなのです。

ほぇ〜、そんなに違うもんかね。

マニアックすぎて良さが伝わらないわよ。

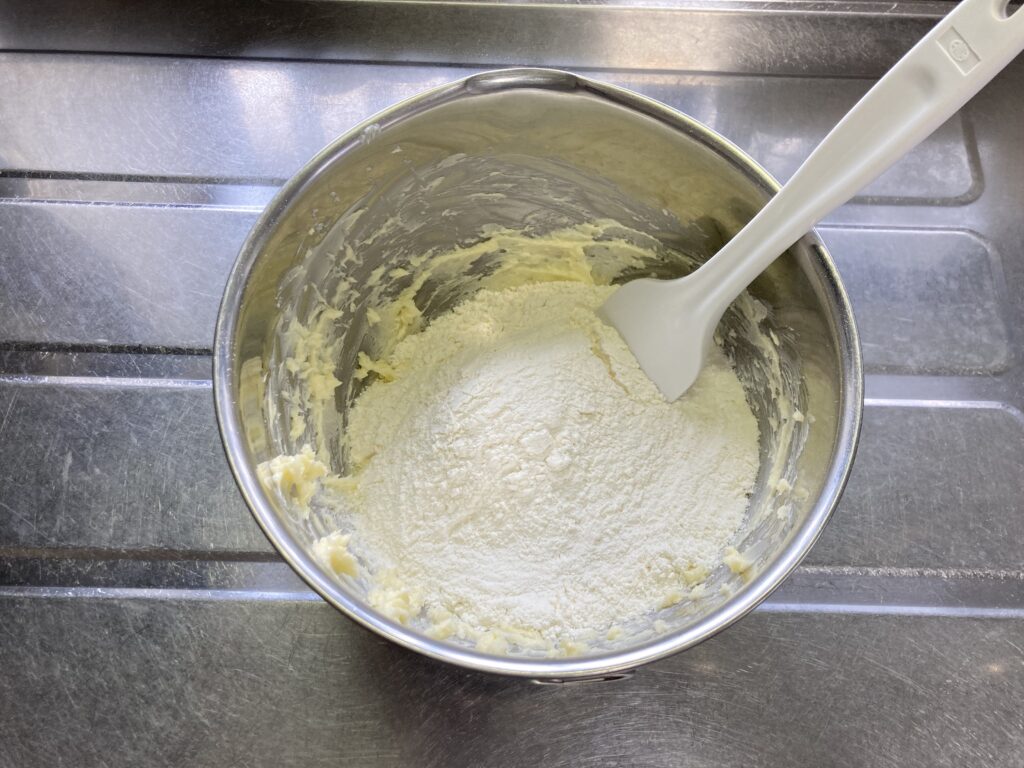

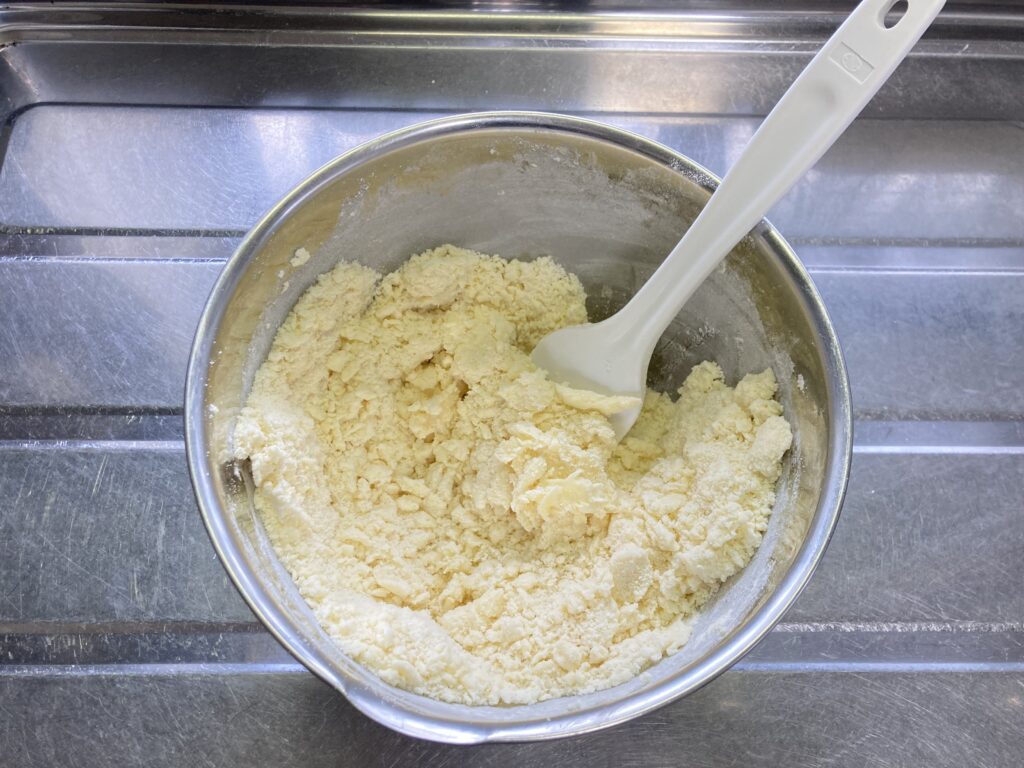

薄力粉&米粉を加えて粉っぽさが全くなくなるまでしっかりと混ぜてひとかたまりにします。

写真はゴムベラだけど、木ベラを使った方が、圧倒的にラクです。

腕がめちゃくちゃ疲れてラクじゃねーけどなー。

ボールの側面に生地を押し付けて、バターと粉を馴染ませていく作業が、木ベラだと力がしっかりと伝わるよ。

ここで生地が柔らかすぎる場合は、バターが溶けないように、いったん15〜30分くらい冷蔵庫にいれておきましょう。(生地が乾燥しないようにラップしてね。)

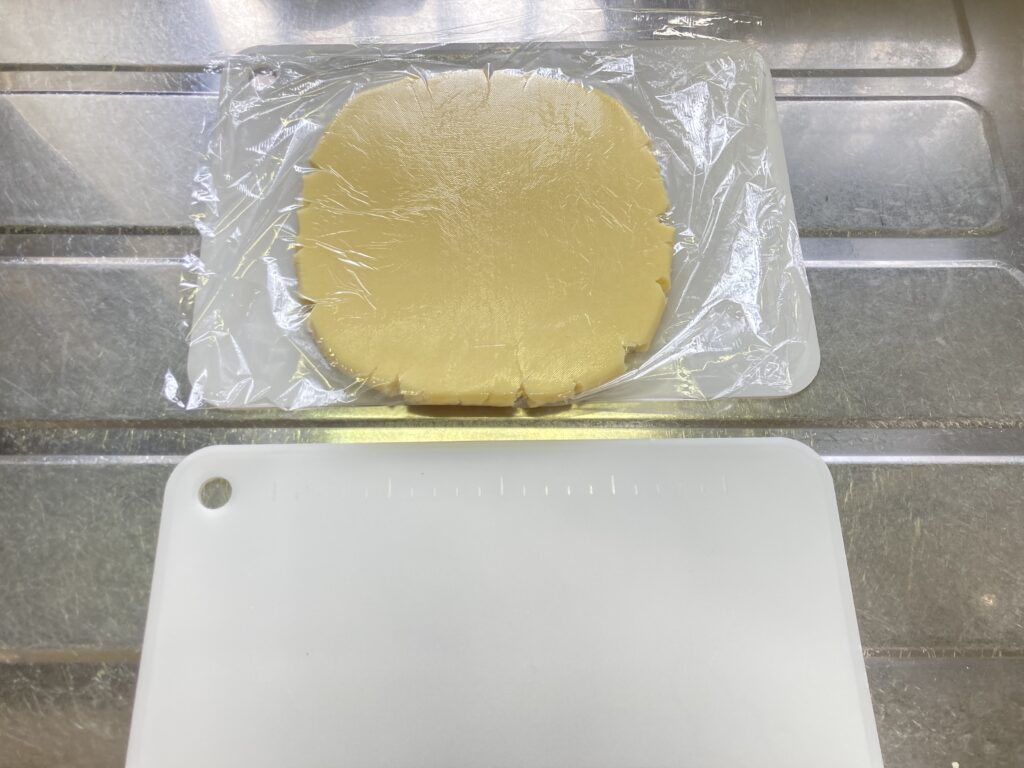

まな板プレス

写真はプラスチックのまな板ですが、木のしっかりとした硬さのまな板の方が、上から体重をかけてもたわまないので良いです。

夏は、まな板や天板を先に冷蔵庫で冷やしておいた方が安心です。

だから冷蔵庫にそんなデケーもの入らないっつーの。

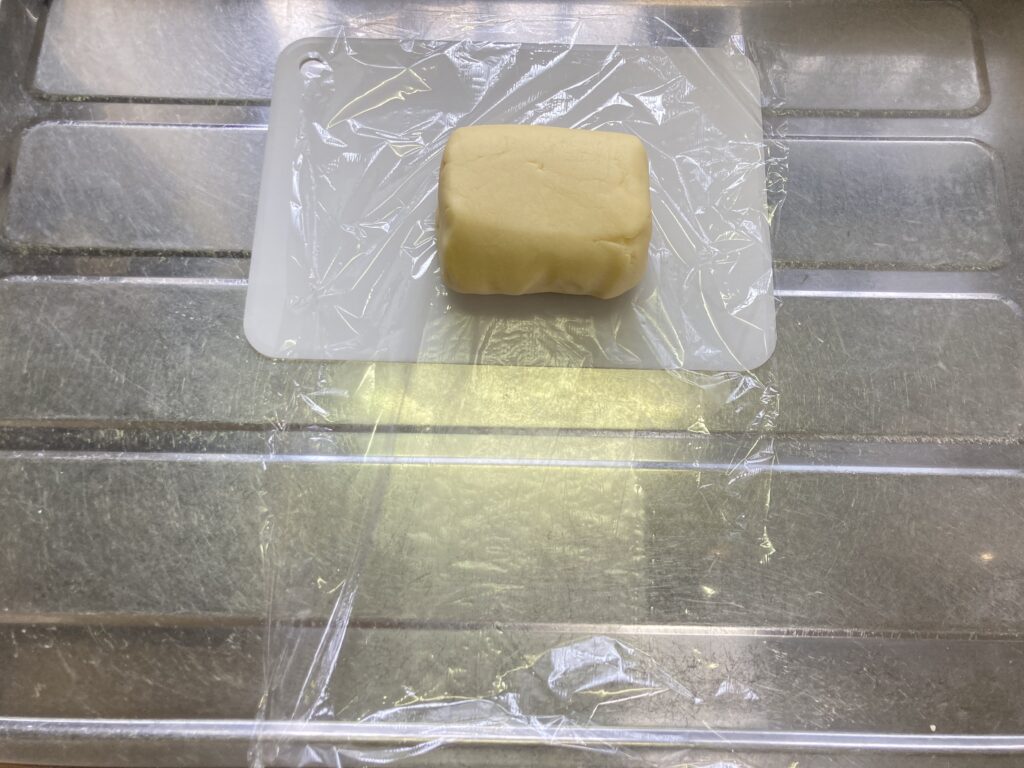

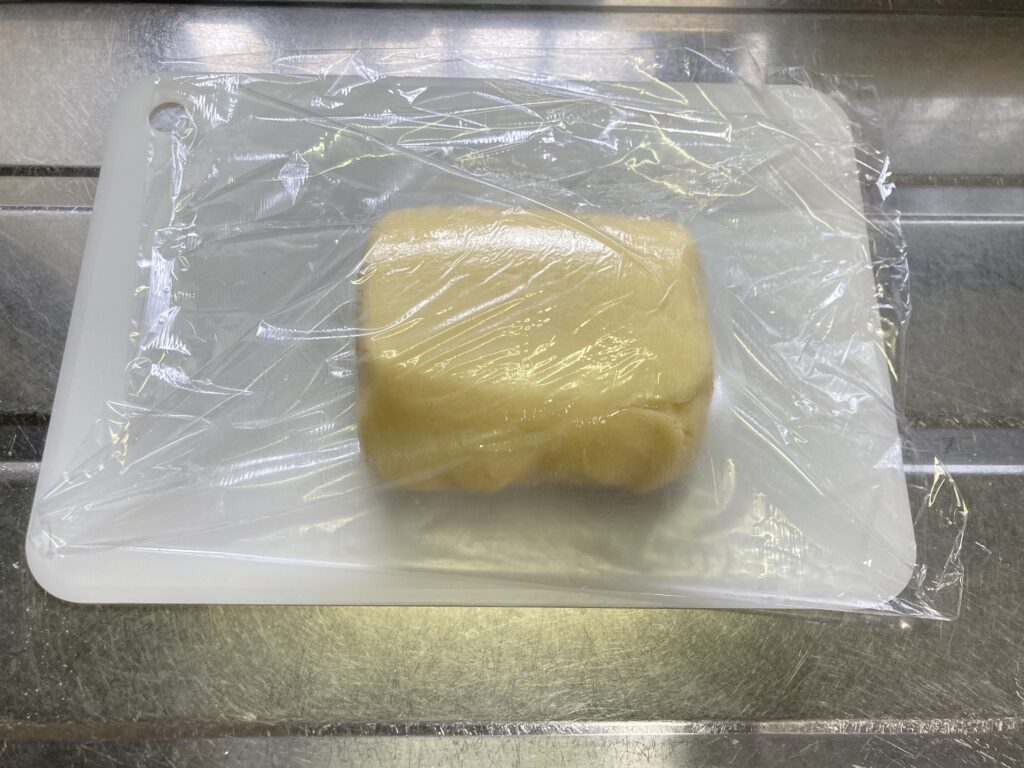

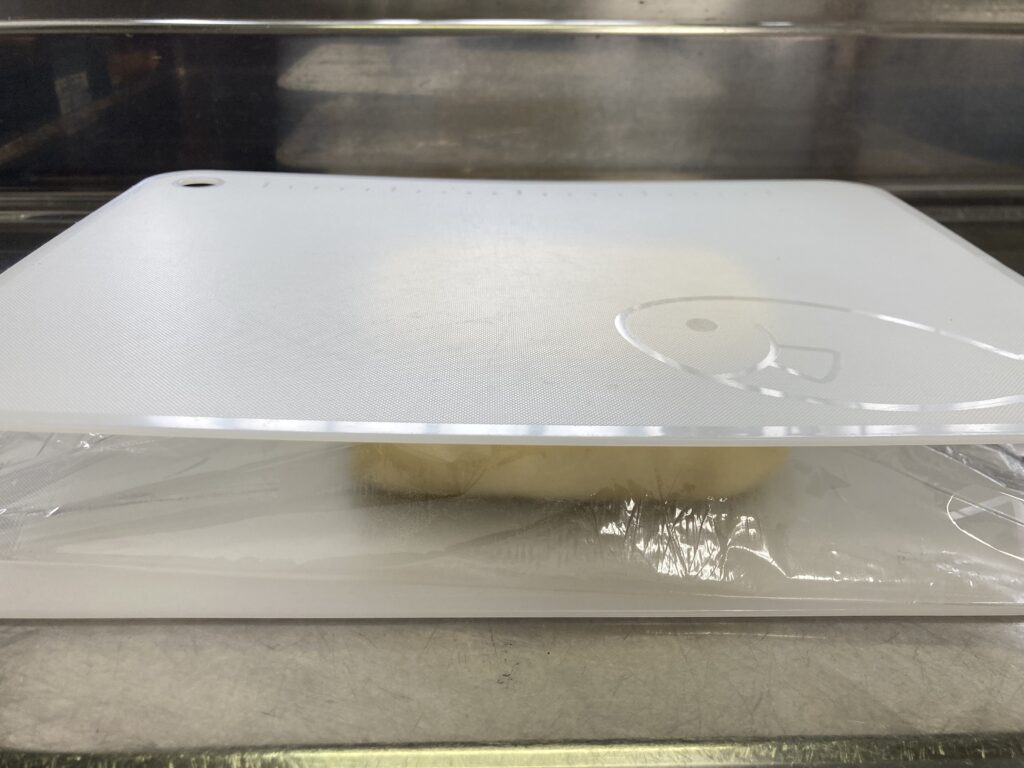

幅30cmのラップで生地を挟んで、まな板などの平らな板で押さえて平たくします。

これは打ち粉を使わない作り方です。作業台や麺棒などを汚さないのでとてもラクです。

打ち粉とは、生地が作業台や麺棒にくっ付かないように、薄力粉よりも粒子の粗い強力粉を振って、生地離れを良くする作業のことです。

お菓子屋さんではマーブル台という大理石の冷たいテーブルの上や、木の板の上で、打ち粉をしながら生地をのばしていきます。

家庭でやると粉まみれになる作業です。

パイ生地作るわけじゃないんだから、粉まみれにはならないと思うぞ。

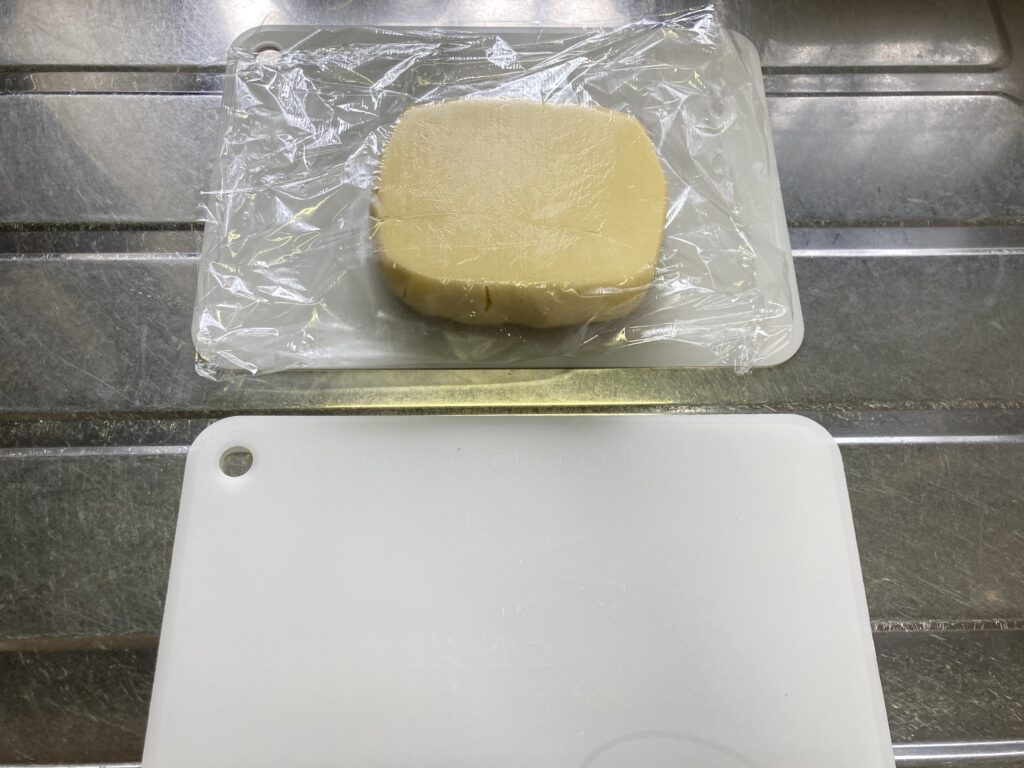

最初は軽く押さえて少し平たくし、ラップをはがしてくっつけて、再びまな板で軽く押さえてを繰り返して2cm厚くらいまでもっていきます。

一度にギューッと強い力でおさえるとラップがちぎれるので、こんなまどろっこしいことをやっていますが、めんどくさい方は、一発でぎゅ~っ!としてしまってOKです。

めんどくせ~から一発でやるに決まっとるがな!

ラップなんか使わずに、シリコーンマットで挟んでから まな板プレスしたら、破ける心配とかせずに力が入れられていいんじゃないの?

・・・。

麺棒で薄く延ばす前に、まな板プレスでぺったんこにしておけば、麺棒で伸ばす作業がラク。

どっちにしろめんどくせぇ!

まな板プレスっちゅう変なこだわりを捨てて、最初から おとなしく麺棒 使いなさいよ。

・・・。

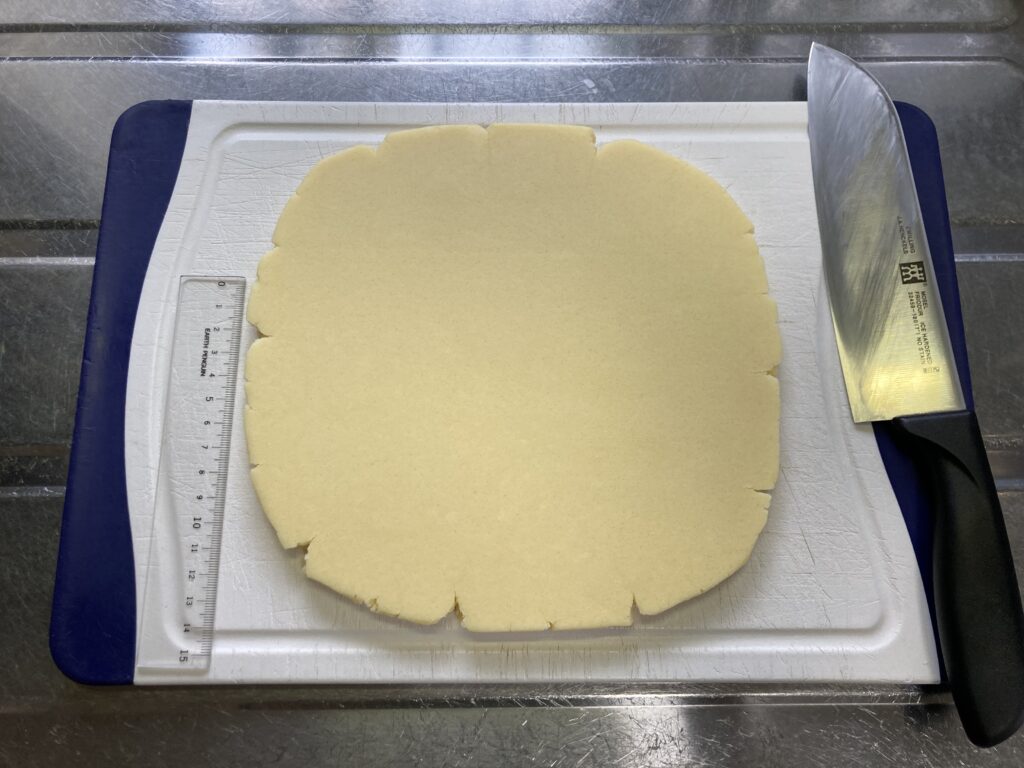

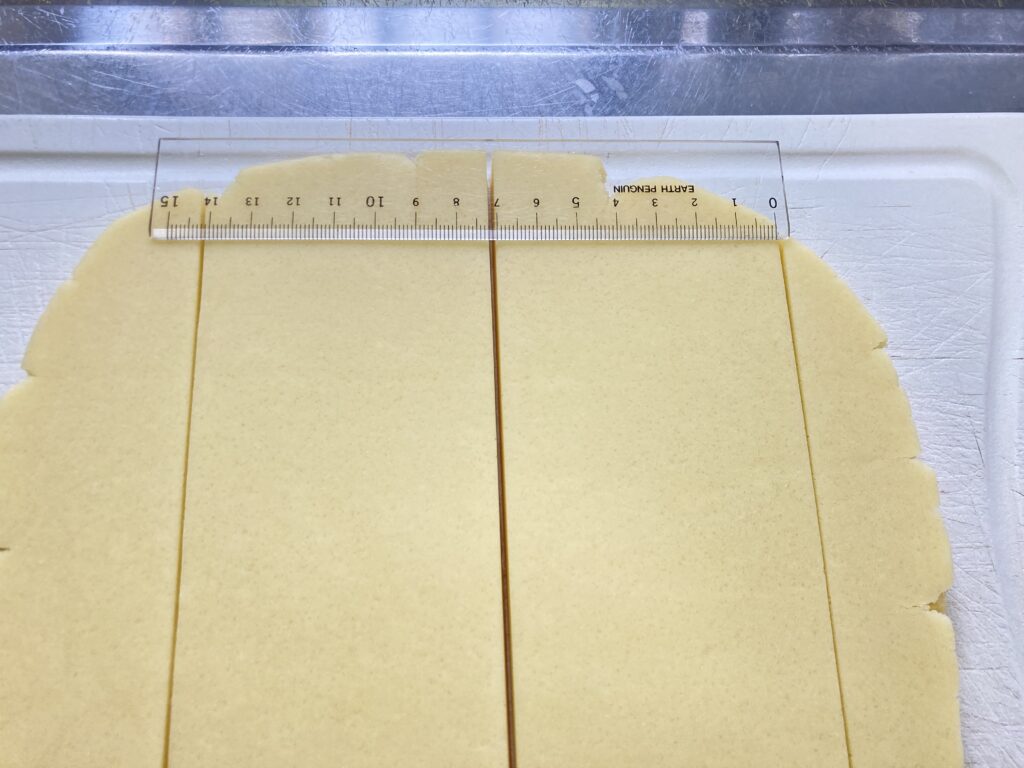

成形

ルーラー

ルーラーとは生地の両サイドに置いて使う定規のようなものです。

タルト生地などを均一な厚さにのばしたり、スポンジ生地の上下に置いてスライサーで均一な厚みにスライスしたりするのに、ガイドとして使う道具です。

めん棒とルーラーがなくても代用できるものを後でこっそり紹介します。

「わりばし」と「ラップの芯」とか言うなや~。

アクリルルーラー

それではいよいよ、最終的な厚みの1cm厚にのばしていきましょう。

ルーラーを使わずに 麺棒だけを使って 厚みを調整しても良いのですが、均一な厚みにするためには ルーラーがあると便利です。

どのアクリルルーラーも角が角張っているので、気をつけて使って下さい。

cottaのアクリルルーラーは、うっすらと面取りしてあります。でもやっぱり角は角張っている。

「カドはカクばっている。」って何当たり前なこと言ってんの?

い、いや、角を丸めてアイスの棒みたいにしてほしいな〜って思いを口にしただけ・・・。

あっそ。最初からそー言いなさいよ。

・・・。

ルーラーがなくても代用できる?

今回はたまたまこんなん思いつきましてん。

生チョコの回でおなじみの、業務スーパーの「ベルギー産ミルクチョコ」を2枚使ってみました。

そんでもって麺棒の代わりに「ラップの芯」

やっぱり・・・。

アホらし。チョコ食うたら終わりやないかい。 100均行って買うてくるわ。

セリア クッキールーラー

セリアでこんなん見つけたで~。5mm厚の「クッキールーラー」2本入り。だから2つ買うて重ねて使えば1cm厚やろ。

まさか100均で売っているなんて。発売元の「エコー金属株式会社」様。お菓子マニアックなアタクシのために商品開発してくれて」ありがとう♡

勘違いすな。

何のために麵棒買ってきたんだか・・・。

ある程度のばしてはラップをはがして貼り、またある程度のばしてを繰り返します。

板チョコの厚みの1cm厚になったら、カットしやすいように一度しっかりと冷やします。

また貼ったりはがしたりするんかい。ここも一発でのばしたるわ!

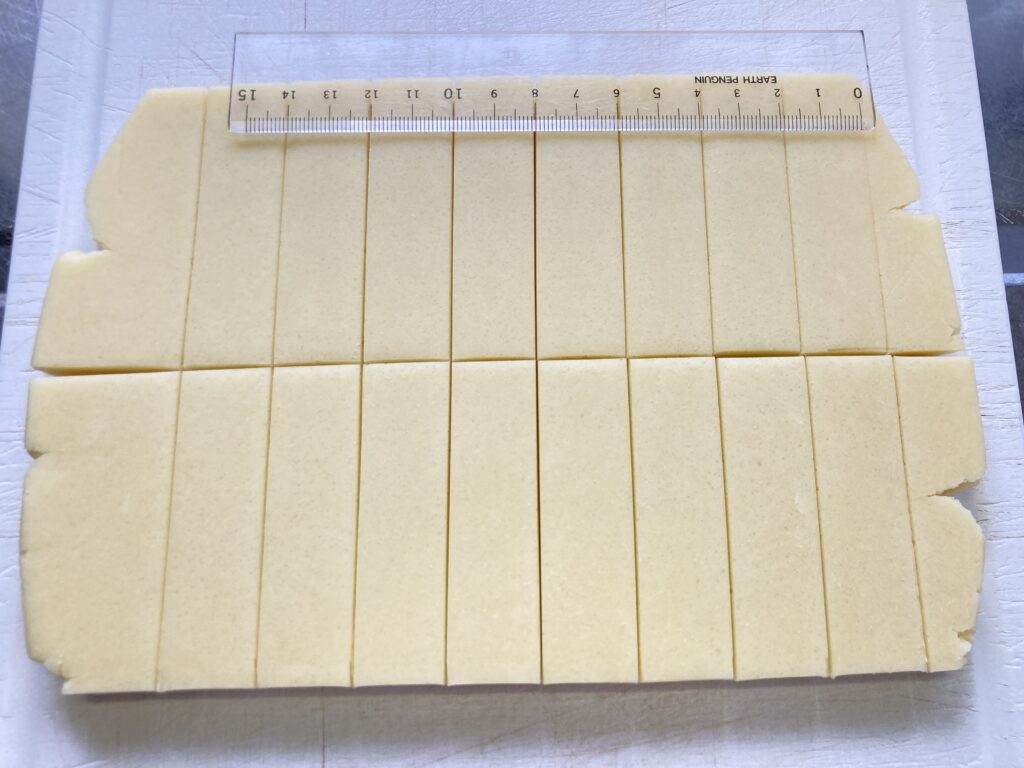

カット

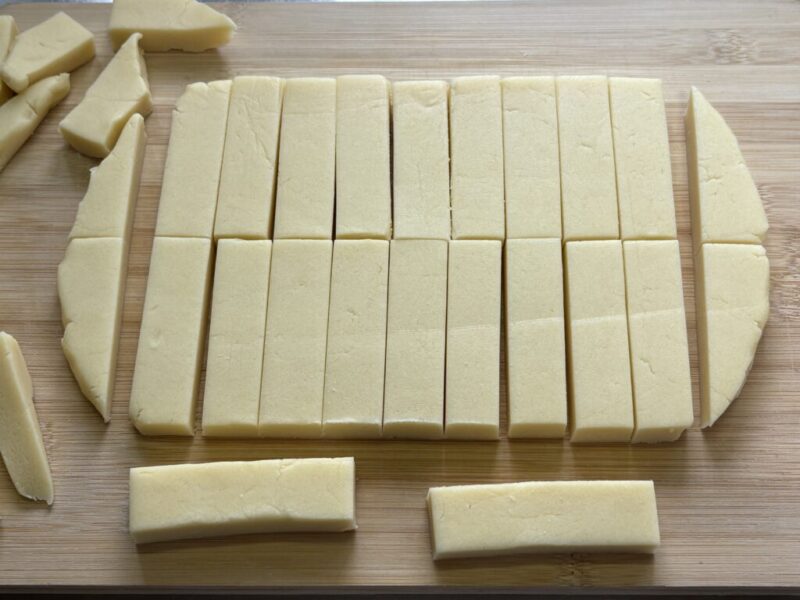

ショートブレッドらしいサイズのカットは、長さ7cmの 幅2cmです。

ほんまかいな。

本家を計ってみましたら、長さ 約7.5cm 、幅 2.5cm ありました。( 高さは1.5cm )

若干ちゃうやんけ。

焼くと5mmくらい膨らむので カットは、長さ7cmの 幅2cm がベストです。

焼く前に

ウォーカーのショートブレッドは、表面にぽつぽつと穴があいています。

最初は火通りを良くするために必要なんだろうか? なんて思いながら律義に竹串の後ろ側で ぷすぷす やっていたのですが・・・、

めんどくせぇことこの上なし! き〜っ!!

ぷすぷす したところで見た目が変わるだけなのでやる必要なし!!

おっさんもめんどくさかったんかい!

ということで、このブログのモットー「効果の薄い作業工程はなるべく省くべし」を遂行します。

そんなモットーあったっけ?

ちなみにウォーカーのショートブレッドの厚みは1.5cmくらいあります。

焼成後、縦横には5mmほど膨らむかわりに、高さはほぼ変わらないので、ウォーカーの 焼き上がり1.5cm厚を目指す場合は、そのままの1.5cm に厚み調整して下さい。

ぴたんこレシピの1cm厚は薄いけど、早く焼けるし、たくさんできて たくさん食べた気になれるので許してちょ。

許しまてん。

焼成

カットした生地を並べて 160℃ で 30分 焼きます。

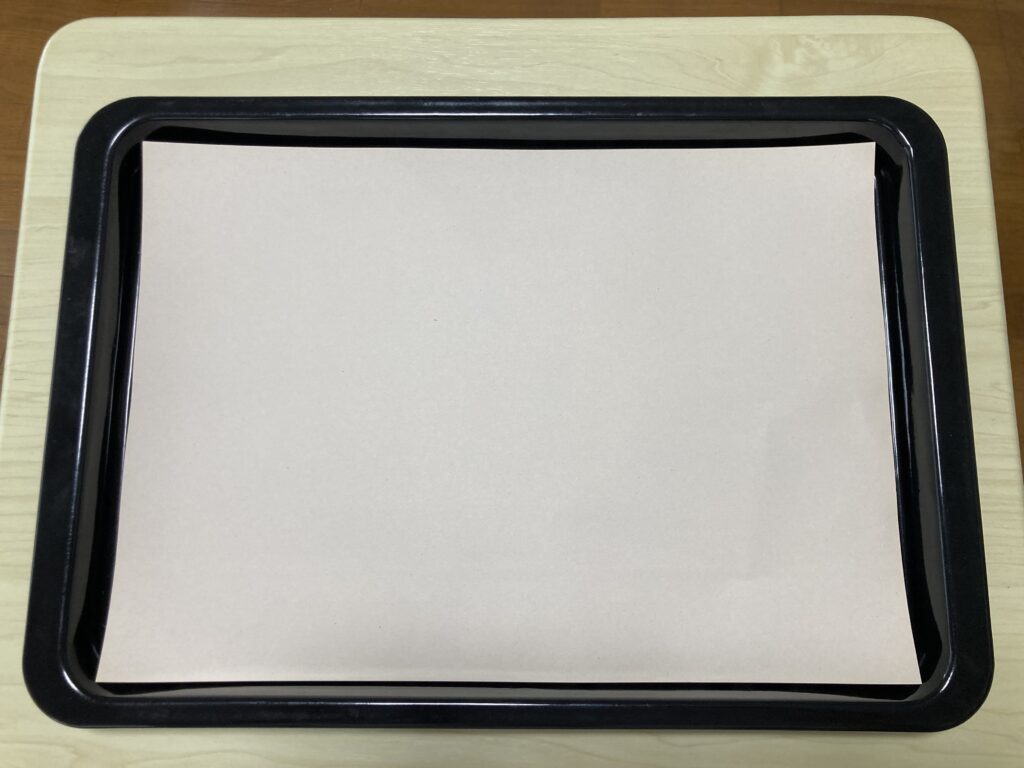

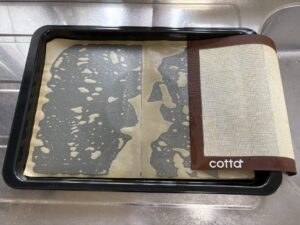

天板に敷くのは「クッキングペーパー」でもよいですが、今回は、cotta(コッタ)の「シルパン」というシリコンメッシュシートを使っています。

滑らないメッシュ状のシートなので、写真のように、かなりタイトな並べ方をしても生地同士がくっついてしまうことはないです。

写真の天板サイズは「26cm×37cm」で「シルパン」のサイズは「24cm×36cm」です。

ぎちぎちに詰めてやっと1枚に収まる量だったので、天板2枚使って余裕をもって並べたほうが良い分量かも。

そりゃおっさんが薄く伸ばしすぎたせいや。

生地と生地の間も、生地幅と同じ2cmくらい開けるような感じで並べるのが良いと思います。

シリコン製のオーブンシート「シルパット」と「シルパン」

シルパットとは

「シルパン」に名前がそっくりな「シルパット」という有名なシリコンシートがありますが別物です。

「シルパット」とは、主に製菓、製パンで使用されるフランス製のシリコンベーキングシートのことです。

「シルパット」と言えば、シリコンベーキングシートの代名詞になっていますが、SASA-Demarle(ササ・ドゥマール)社の登録商標です。(Silpat® 1965年誕生)

「シルパット」ってこれです。

アタクシの天板には入らない大きなサイズ。

Amazonベーシックっていうブランドからもこんなん出てました。

サイズが 22.9×33 cm、25×37.5cm、41.9×29.5 cm の3種類って・・・。

真ん中のサイズはアタクシの天板サイズだけど。

cottaの「シルパン」とは

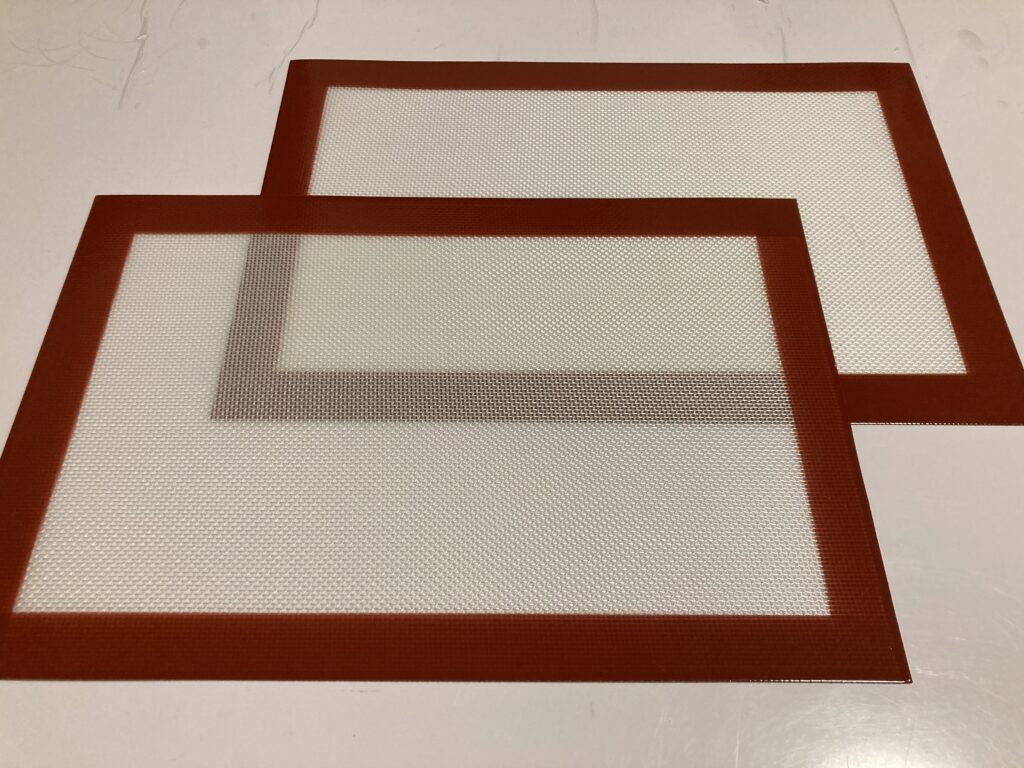

アタクシは「シルパット」しか知らなかったので、名前の響きから「シルパット」だと思い込んで勘違いして購入したのですが、cottaの「シルパン」はメッシュのシリコンシートでした。(「シルパット」はメッシュではないシリコンシートです。)

下においた黒いゴムベラ が透けて見えますでしょ。

表面がつるつるしたシルパットやオーブンペーパーで焼くと、生地の接地面が滑ってショートブレッドの断面が末広がりの台形になってしまいます。

ところが「シルパン」はシートがメッシュ状になっていることで、生地の滑りを食い止め、カットしたままの形を保ちながら焼きあがります。

焼き上がりの形の綺麗さ、見た目が全然ちがいます。

サイズは「24cm×36cm」の他に「30cm×40cm」「27cm×27cm」があります。他にもあったかな?

願わくば、「シルパット」そっくりな「シルパン」という紛らわしい名前ではなく、「シルモレパット」みたいなネーミングにして欲しかったです。

そんな できそこないのオムツみたいな名前の商品、誰が買うねん!

「シルパン」の名前の由来は?

シルパンの名前の由来についてChatGPTに聞いてみました。

「シルパン(Silpain)」はフランスの SASA-Demarle(ササ・ドゥマール)社 が製造している製菓用シリコンベーキングシートです。

同じ会社の代表的な製品に「シルパット(Silpat)」があります。

なんや、結局 同じとこが作っとるやんけ。

Silpat(シルパット) は「Silicone(シリコン)」+「Pat→pâtisserie パティスリー(フランス語で菓子・菓子屋)」からの造語。

つまり、シルパット=主にお菓子 焼成用のシート。

Silpain(シルパン) は「Silicone(シリコン)」+「Pain(フランス語でパン)」からの造語。

つまり、シルパン=主にパン 焼成用のシート。

「シルパン」は、パン生地の水分・油分を適度に逃がしてサクサクに焼けるように開発された。とのことです。

あとでショートブレッドを、ダイソー版シルパットの「シリコーンマット」と cotta(コッタ)版シルパン の「シルパン」で焼いた時の違いを、後で紹介します。

コッタ版シルパンの「シルパン」てなんやねん。呪文唱えるのやめてんか。

もうめんどくせぇ〜から「つるつるマット」と「シルモレパット」でええやんか。

わらばん紙

ちなみにアタクシは「シルパン」の下に「わら半紙」を敷いています。

昭和世代しか知らないキーワード「わら半紙」。このコーナーはおっさんのたわごとなので読み飛ばしてもらってOKです。

シルパンはメッシュなので染み出たバターを吸い取る脂取り紙として。

わら半紙を敷かないとこれだけバターが滲み出る。

キッチンペーパーで拭けばいいじゃん。

・・・。

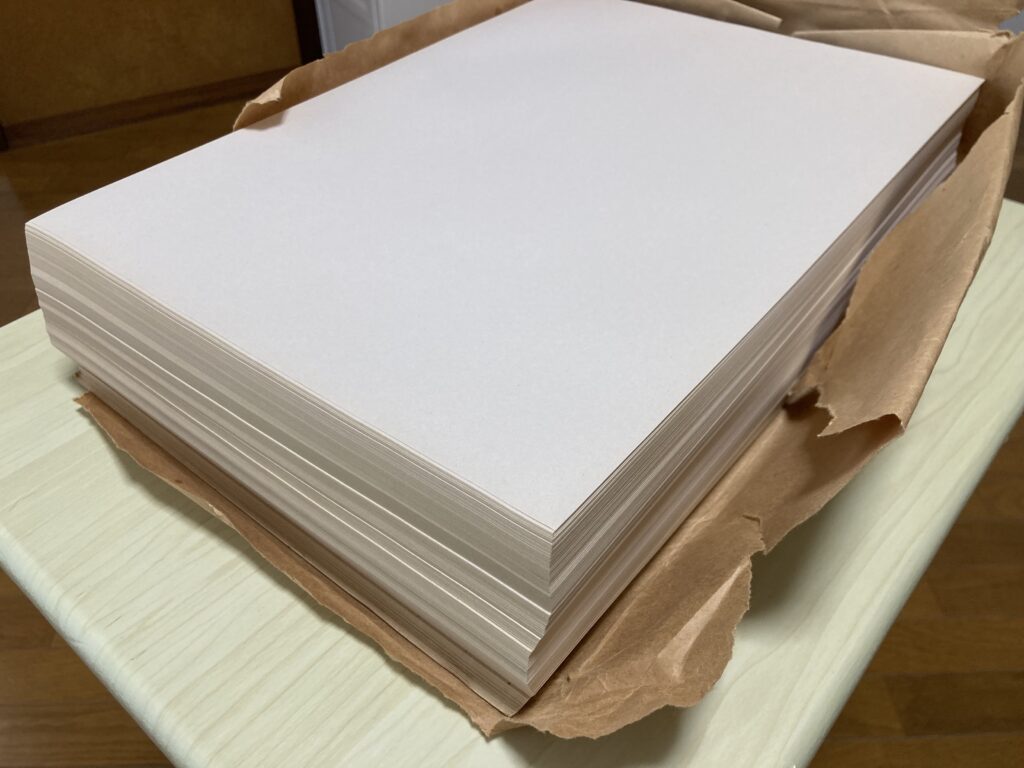

藁半紙(わらばんし)とはその昔、学校などで使われていた紙です。今のコピー用紙のように真っ白でツルツルしたものではなく、薄いベージュやグレーの色のざらざらした紙です。

お菓子作りでは、ケーキ型に敷紙として敷いたり、天板に藁半紙を敷いて、その上でナッツのローストをしたりと とても重宝しています。

いつどこで購入したのか忘れるくらい昔に買ったこちらの藁半紙。

サイズは26cm×36cmという奇跡の天板サイズ!!

1000枚で購入したら、毎日使っても3年、毎週末のお菓子作りなら10年、時々気まぐれのお菓子作りなら一生使いきれない量です。お気をつけ遊ばし。

お菓子作り好きな人とシェアするのがいいかも。

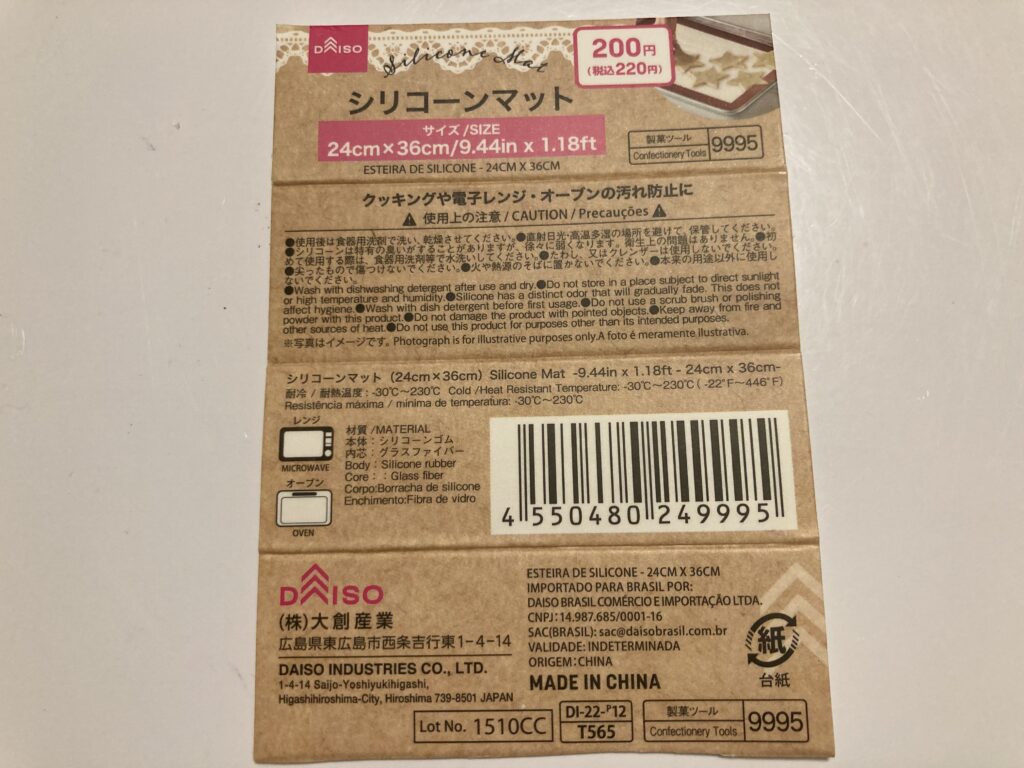

ダイソーの「シリコーンマット」

ダイソーでこんなん見つけたで~。24cm×36cmの「シリコーンマット」17cm×17cmもあったで。

シルパットは高価だからなかなか手が出なかったけど、ダイソーで買えるようになったなんて!

お菓子マニアックなアタクシのために商品開発してくれてありがとう♡

おめでたいやっちゃ。

今度はシルパンを「シルパーンマット」として発売して欲しいな〜。

虫のいいこと言うとったらあかんで。

「シリコーンマット」で焼くと

「シリコーンマット」で焼くと、こんな感じに生地の接地面が滑って断面が台形の末広がりになり、形も少し歪みます。

枠が茶色い「シルパン」との違いをご覧ください。

オーブンペーパーで焼いてもシリコーンマットと同じように生地が滑って断面が台形の末広がりになります。

2025年現在、ダイソーの「シリコーンマット」はデザインとサイズが変わっていました。

赤い枠じゃなくてオレンジ色の枠になっていました。

またダイソーの別商品で、「キッチンシリコーンマット」という「シリコーンマット」にそっくりな名前の紛らわしい商品があります。

黒とグレーの2色展開で厚みが薄いです。 ご注意を。

まとめ

焼き立てをちょっと味見のつもりでひとつだけ と思っても、気がつけば半分消えてる・・・。

おっさん食べ過ぎ。生チョコの時のデジャビューかも。

美味しすぎて意識が遠のいてしまうやつだ!

今回のショートブレッド いかがでしたでしょうか?

材料シンプルだから簡単なようでいて、かなりめんどくさかったのではないでしょうか?

無駄な作業工程をちょっとばかり省いたとしても やっぱりそれなりに大変。

お菓子作りって洗い物もいっぱい出るしね。

今回のショートブレッド作りで開眼して、発酵バターや違う小麦粉を使って作ってみたい!

という欲求が湧いてきた方は、ぜひ新しいレシピを育ててみてね。

では次回もお楽しみに。じゃね~。

米粉を使わずに

2025.8.25 追伸

米粉を使った配合と、米粉を使わず薄力粉だけで作ったショートブレッドを両方作って食べ比べてみたら、食感の軽さは認識できないほどのわずかな違いでしかありませんでした。

薄力粉だけで十分最高の仕上がりになりました。

おっさん、米粉おしすぎた落とし前どうつけるつもり?

米粉騒動、大変申し訳ございませんでした。

米騒動みたいな言い逃れしてんじゃないわよ。

ニップンのダマになりにくい粉を使っていることもあるかもしれませんが、材料3つ(バター、砂糖、薄力粉)だけで最高に美味しいショートブレッドができました。

| バター | 200 |

| 砂糖 | 70 |

| 薄力粉 | 280 |

芋ようかん並みに遠回りして やっとここにたどり着いたのね。

今回は、耐熱ガラスボールで作ってみました。

電子レンジの解凍モード(最弱ワット)で、「約40〜60秒 」で柔らかくしたバターに、上白糖を加えてホイッパーで混ぜる。

「約40〜60秒」ってなんやねん。

バターは溶かしたらダメだから。5秒単位10秒単位で小刻みにバターの柔らかさを確認してほしい。

薄力粉を加えてゴムベラの腹で押さえるように混ぜ、時々底から返す。

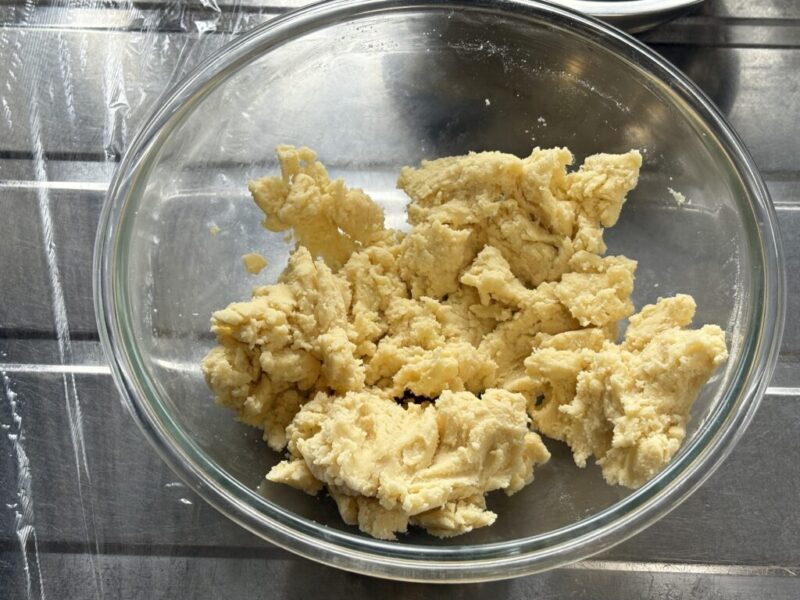

写真1枚目のそぼろ状態になったら木べらに変えて木べらの腹で押さえるように混ぜ、2枚目の写真の状態になったら、手でサッとしっかりまとめて まな板プレス。

最初から木ベラの方がラクでした。ゴムベラいらない。ごめんちゃい。

「手でサッとしっかりまとめて」って矛盾してね〜か?

しっかり練りまとめたいんだけど手の熱が加わるとバターが溶けて状態が悪くなるから手早く、でもしっかり均一な粘土状態にして欲しいのです。

徐々にまな板でプレスしていって、途中 縁のひび割れをラップの上からおさえて直し、最終的に厚さ1cm 〜1.5cm ほどに。写真は1.2cm 厚。厚みの違いで焼き時間が変化します。

ついにルーラーも麺棒も使わなかったのね。

押すのが超絶大変だったけど、まな板プレスだけで出来た。

薄く打ち粉をしたまな板に、ラップから取り出した生地を置き、カット。

160℃ 30〜35分

今回はわら半紙を敷いています。油のしみ方はこんな感じで、もともとの白っぽい部分が見えないほどしみてます。

わら半紙敷いても敷かなくても、結局 バターべたべたな天板やシルパンを洗うのが大変。

業務用の洗浄機が欲しい。

業務用のデカい洗浄機さえあれば、洗うのがめんどくさい問題から解放されるのになぁ〜。

と思わずにはいられない 毎度お馴染み 洗い物に悩まされるお菓子作りでした。

業務用洗浄機 置いてる家なんて聞いたことねぇわ!!

では次回もお楽しみに。じゃね~。

バター35%

2025.9.7 追伸

ウォーカーの箱の裏、原材料を見るとバター35%と書いてあります。

ガレットブルトンヌを凌ぐバターの量。

今回は配合を若干変えて、砂糖と薄力粉を少しずつ増やしています。

| バター | 200 |

| 砂糖 | 80 |

| 薄力粉 | 290 |

上記配合トータル 570g × 0.35(ウォーカーのバターの量35%) = 199.5 でほぼ 200g

ウォーカーの配合通り、全体配合量のうちのバター35%になっています。

残り65%の 砂糖 + 薄力粉 がどういうバランスなのか、箱の裏の表記にあるバター以外の原材料には%表示がないので、

「Nutritional information(栄養情報)の、100g中、Carbohydrate(炭水化物) 58.4g of which sugars(そのうちの砂糖) 16.2g」をどう読み取ったら良いのでしょうか。

16.2÷58.4=は約0.27 0.27×370(砂糖+薄力粉)=99.9 ということで砂糖100なのかな?

砂糖100薄力粉270は砂糖が多すぎる気がして、砂糖90薄力粉280がいいのか、砂糖80薄力粉290がいいのか、はたまた・・・。

結局、砂糖80薄力粉290でやってみることにしました。

まとめた生地をステンレスボールに移してラップ。

まな板プレス→お◯プレス

別のボールを重ねて押し付け少し平らにしたら、冷蔵庫に10分くらい入れておく間に、洗い物をして、まな板の準備。

お尻プレス。

ふざけるのも大概(たいがい)にしなさいよ。

お尻プレスしても分厚くて、1.7cm〜2cmの厚みになってしまったので、1cm厚の時には160℃ 30分だったのに、150℃ 60分もかかってしまいました。

(長時間焼かないと中心まで火が入らないので、表面ばかり焦げないように10℃設定温度を下げています。)

でも天板1枚に収まったから 洗い物が減ってよかったかな。

今一番欲しいキッチン家電は、業務用洗浄機。

それキッチン家電じゃねーから。

動画

全体の流れや動作の確認、参考にどうぞ。

速度が速くて見にくい方は、画面下の歯車のアイコンから、再生速度を調整してご視聴下さい。

カットの長さ間違えてない?

・・・。

試行錯誤の果てに

次回試す配合比率はもうこれしかない!!

| バター | 200 |

| 砂糖 | 100 |

| 薄力粉 | 300 |

奇跡のぴたんこ配合。1:2:3。はぁはぁ。

なに興奮してんの? 試してから発表しなさいよ!

究極の「ぴたんこ配合」

2025.9.10 追伸

奇跡のぴたんこ配合を早速試してみました。

| バター | 200 |

| 砂糖 | 100 |

| 薄力粉 | 300 |

その結果と、製造工程でのちょっとした気づきをお伝えします。

小さな気づき4つ

気づき その1

耐熱ガラスボールは分厚いので、夏の暑い時には早めに冷蔵庫に入れて冷やしておくと、レンジ調整後のバターが、必要以上に柔らかくなりすぎることを防いでくれます。

気づき その2

バターの外箱を広げて、その上に、銀色包装紙を広げた状態でバターをカットすれば、まな板がいらないです。

まな板を冷やすために冷蔵庫に突っ込んじゃ卯から、まな板を使えないおっさんだけに有効な技やね。

気づき その3

スライスしたバターを1枚1枚ボールに広げず、まとまった状態でレンジ最弱ワットにかけてみました。(もちろんレンジにかけていい耐熱ガラスボールで)

問題なく柔らかくなったので、バターをレンジで柔らかくする場合は、わざわざスライスしたバターをボール全面に広げなくてもOKでした。

ただホイッパーでの混ぜはじめは、バターがスライスされていた方が早くバラけてくれるので、スライスはしておいた方が良い気がします。

「良い気がします。」じゃなくて、スライスしない塊のままのバターをレンジで柔らかくして、問題なくできるか試してみなさいよ。

スライスも省略できたら作業工程 もう一個 減らせるね。

気づき その4

砂糖と薄力粉が若干増えた分、最後のまとめ方が足りないと、ひび割れます。

かといって手で混ぜすぎると、手の熱でバターが溶けます。

最後に手でまとめる際は、何かに取り憑かれたように一心不乱にまとめきって下さい。

そうそう、おっさんみたいに深夜に目を血走らせてね。

とっとと 寝なさいよ!

・・・。

今度は長さが合ってるわね。

おっさん、間違えてはいけない動画で長さ間違えてたからな。

今までで、いちばんショートブレッドらしい形になった。

配合となんの関係もないこと言わんでええねん。

前回の配合のものと食べ比べてみて、食感が若干固くなったような気がしますが、ほとんど違いがわからないほど、うまいことできました。

ほんの少し、歯応えが増したということは、ウォーカーにより近づいたということなのかな?

そのようですな。

今回の究極のぴたんこ配合、いかがでしたか? ぜひチャレンジしてみてね〜。

バターを丸のままレンジOK?

2025.9.15 追伸

塊のままのバターをスライスせずに、丸のままレンジで柔らかくして問題なくできるか試してみました。

冷蔵庫から出したてのバターを、電子レンジの解凍モード(最弱ワット)で、「60秒 」で柔らかくしたバター。

半分スライスしとるやんけ。

習慣て怖いものですね。

残りの塊は 何の問題もなく、無事柔らかくなりました。

前回の追伸で気になった、バターのスライスを省略できたら、作業工程 もう一個 減らせるということが確認出来て良かったね。

バターの包装紙をむくだけでいいなんて簡単!

深いボールにスライスバターをペタペタ貼り付けていたあの頃が懐かしいわね。

バターをボールの側面にペタペタ貼り付ける信仰からようやく解放されたおっさん。

なんでも試してみるものですね。

今回は、配合をココアで作ってみました。

| バター | 200 |

| 砂糖 | 90 |

| 薄力粉 | 230 |

| ココア | 50 |

木べらで押さえる回数をなんと無く数えてたら、300回を優に上回ってました。もう前腕がへとへと。

今一番ほしいキッチン家電はキッチンエイドのスタンドミキサー。

業務用食器洗浄機じゃなかったっけ?

1個消えとるやんけ。

ココア生地って焼き色の判断が難しいから1個とってみたら、柔らかすぎて壊れてしもた。

今回の配合、とにかく激烈に食感が軽い。軽いを通り越してる。

ココアも米粉同様グルテンがないので、めっちゃ軽い歯応えのショートブレッドになりました。

タイトル通りの「サクほろ食感」。

ではまた、次回もお楽しみに。じゃね〜!

ホイッパーもいらない

2025.10.27 追伸

動画ではバターをホイッパーでほぐしてから砂糖を加えホイッパーで砂糖を混ぜ込んだ後、ホイッパーを外して木べらに持ち替え、薄力粉を木べらで混ぜていますが、最初から最後まで木ベラで混ぜて出来ました。

木べらで上白糖を混ぜているので溶けずに残るかな〜と思ったけど、焼き上がり食べてみたら砂糖のジャリ感は食感に影響していませんでした。

混ぜ方テキトーだと残るかもしれないけど残っても結局おいしいから気にしなくていいよ。

ホイッパー洗う手間もなくなっていいわね。

| バター | 200 |

| 砂糖 | 80 |

| 薄力粉 | 280 |

コメント